En la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF), que se ha podido seguir a través de la plataforma Filmin durante el mes de agosto de 2025, se ha presentado el documental Lo que encontraron (What They Found, 2025), primero dirigido por Sam Mendes, y que, a pesar de sus escasos cuarenta minutos de duración, resultará un visionado inolvidable para el compungido espectador que observará atónito los límites de la crueldad humana. La película se emitió por primera vez en el canal de televisión BBC Two el 7 de abril con motivo del ochenta aniversario de la liberación del campo nazi de Bergen-Belsen, aunque, en realidad, la liberación se produjo el domingo 15 de abril de 1945.

Su visionado evoca al documental de treinta y dos minutos Noche y niebla (Nuit et brouillard, 1956), dirigido por Alain Resnais, en ese caso a partir de material cinematográfico y fotográfico requisado a los nazis. El título hacía referencia al decreto del mismo nombre (en alemán, Nacht und Nebel Erlass), publicado el 7 de diciembre de 1941, cuyo objetivo era reprimir y eliminar a los oponentes políticos al régimen nazi en los territorios ocupados, a los combatientes enemigos miembros de la Resistencia y a los prisioneros de guerra de las Fuerzas Aliadas, sin tener en cuenta la Convención de Ginebra. En definitiva, la desaparición forzada de los enemigos mientras se alentaba una hipotética impunidad para los nazis. Tras los juicios de Núremberg se declaró ese decreto como un crimen de guerra.

Mendes, en cambio, recupera en la actualidad las imágenes originales grabadas por los sargentos británicos Mike Lewis y Bill Lawrie, operadores de la Army Film and Photographic Unit, cuyo encargo era, precisamente, el de fotografiar y grabar los avances del ejército aliado, en ese momento ya en territorio alemán, después del desembarco de Normandía, realizado en junio del año anterior. Las cintas de 35 mm eran casi en su totalidad sin sonido y estaban depositados en el Imperial War Museums (IWM) por la Oficina de Guerra británica en los años cincuenta, por lo que el trabajo de producción ha consistido en recuperar las antiguas grabaciones y montarlas en orden cronológico, dotando al resultado final de una coherente narración. Otro descubrimiento fue providencial para el proyecto: las grabaciones realizadas en el IWM por Kay Gladstone en diferentes entrevistas durante la década de los ochenta a personas supervivientes relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Y en esas entrevistas estaba la realizada a los dos sargentos que grabaron los vídeos, y ese audio es el que se ha utilizado como narración del documental, explicando en primera persona lo que ellos vivieron mientras captaban las imágenes que ahora puede ver el espectador compilado por Mendes. Una carga simbólica de autenticidad en audio y vídeo de un valor incalculable.

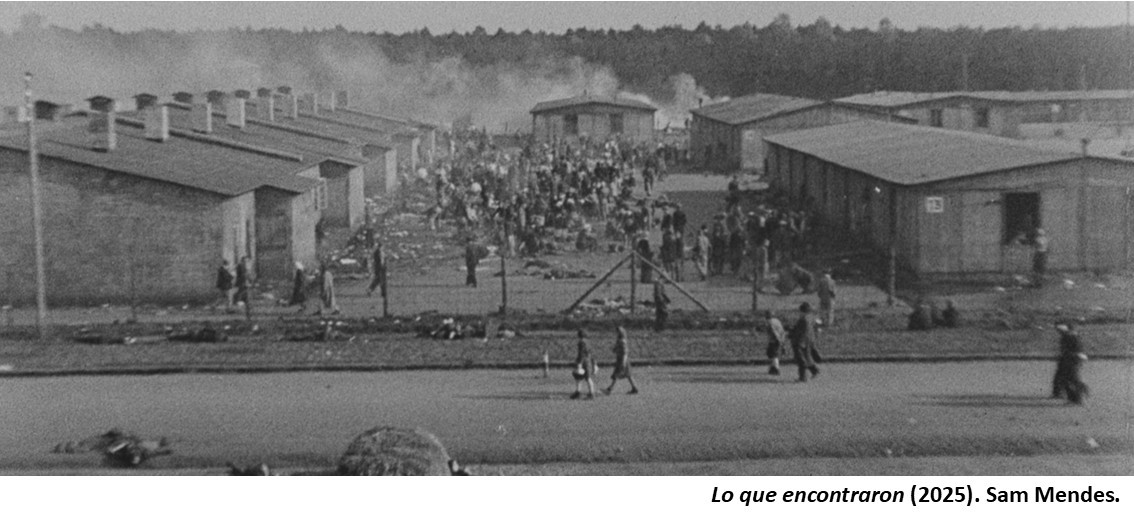

El documental, después de una breve presentación y situación, se centra en el fatídico 15 de abril de 1945, cuando un destacamento de soldados nazis se acababa de rendir ante las tropas británicas (desde hacía días corría la noticia del inexorable avance de las fuerzas aliadas, la derrota era inminente, como así fue). Los nazis les indicaron que más adelante se encontraba un hospital de enfermos de tifus y les advirtieron que se protegieran por la enfermedad y que procuraran que los enfermos no se desperdigaran por el territorio, con el consiguiente peligro de provocar una epidemia en la población justamente al liberarlos. El tifus es una enfermedad bacteriana que se transmite a través de la picadura de insectos infectados, como piojos o pulgas. Y era verdad que había enfermos de tifus, pero no fue un hospital lo que se encontraron los soldados, fue un campo de concentración.

A unos 25 km de un pequeño pueblo llamado Celle, en el norte de Alemania, el ejército aliado descubrió el campo de concentración conocido como Bergen-Belsen. Cuando las tropas británicas llegaron se encontraron alrededor de diez mil fallecidos repartidos entre los barracones y en el terreno de alrededor, muchos apilados, otros desperdigados en el suelo, seguramente donde se habían desplomado, todo envuelto de un hedor insoportable. En los siguientes días, ya liberados, murieron más de doce mil quinientas personas por enfermedad e inanición, una gran parte niños, ante la impotencia de los médicos británicos, desbordados por la magnitud numérica y por las pésimas condiciones en las que se habían encontrado a la gran mayoría de prisioneros.

En el documental se indica, precisamente, que su primera labor fue de triaje para seleccionar a los que tenían más posibilidades de sobrevivir. La arrogancia de los soldados alemanes que contemplamos y que el narrador recuerda, cambiará cuando les obligan a enterrar a los muertos en nueve gigantescas fosas comunes, en unas imágenes desoladoras. Se calcula que solo en este campo murieron más de cincuenta y dos mil prisioneros, en parte por el hacinamiento, las enfermedades y la falta de alimentos. Impresionantes las imágenes de infantes solos deambulando o inmóviles mirando, o las imágenes del personal de enfermería limpiando a los esqueléticos supervivientes. Y vergonzoso ver el rostro de los hombres y mujeres nazis que permitieron algo así.

Pocos días después de la liberación, moría por inanición Julia Kallus-Lewin (1901-1945), postrada en el suelo, ante sus dos hijos menores, Rudi (1935-2001) y Emmie, que tenía en ese momento ocho años. Al mayor, Otto (1932-2018, años más tarde cambiaría su nombre por Menájem), de trece años, lo habían separado pocos meses antes, al llegar a otro campo, mientras que al padre de los tres hacía un año que lo habían matado en el campo de Buchenwald. Julia y sus dos hijos habían llegado el 1 de marzo a Bergen-Belsen, los tres en un estado de salud muy precario, después de un periplo infernal. Los dos pequeños sobrevivieron de milagro.

Jacob Kallus (1899-1944) era un emigrante húngaro que acabó viviendo en La Haya (Países Bajos), donde se casó y tuvieron a sus tres hijos. Los abuelos maternos habían emigrado desde la región de Transpomerania, en ese momento del Imperio Alemán pero que en la actualidad pertenece a Polonia. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán atacó los Países Bajos, que hasta entonces permanecía neutral, y cuyo gobierno tuvo que exiliarse. En La Haya había una comunidad de diecisiete mil judíos que, primero, fueron hostigados, marcados y aislados y, después, detenidos y enviados a campos de concentración a partir de agosto de 1942. Solo sobrevivieron unos cinco mil al final de la guerra, siendo el índice de mortalidad de los más altos desde un punto de vista territorial y de comunidad.

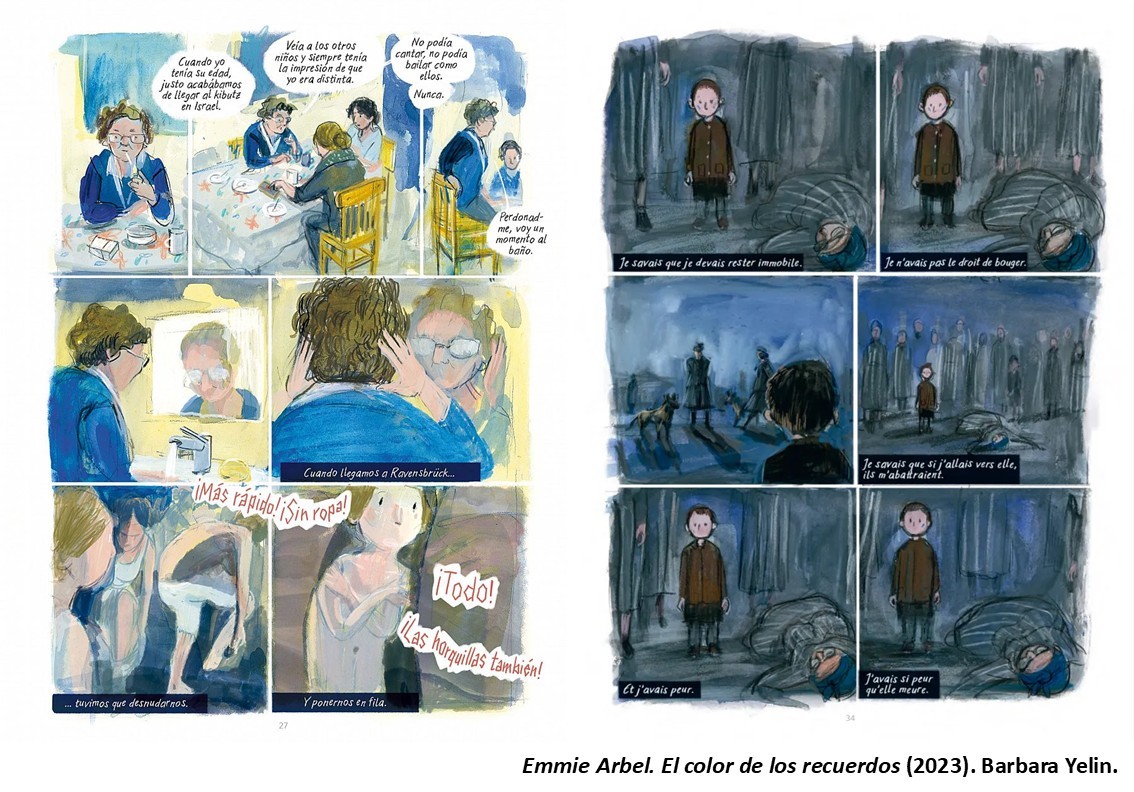

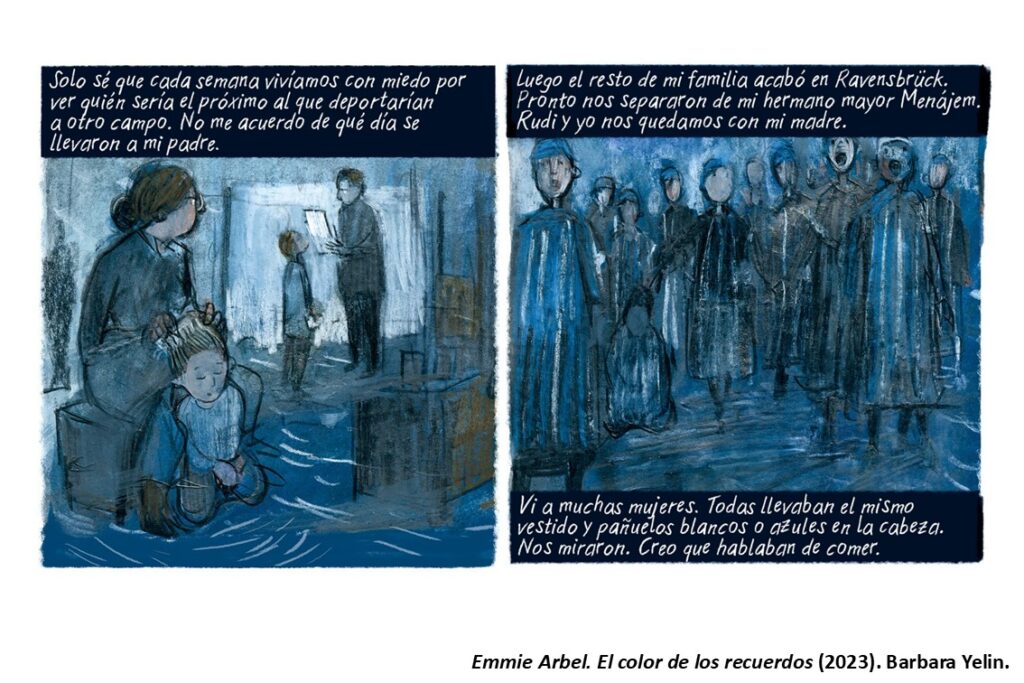

El 10 de noviembre de 1942, la policía neerlandesa detuvo a la familia Kallus y a los abuelos y fueron llevados al campo de concentración de Westerbork, en los Países Bajos, considerado una estación de tránsito, antes de enviarlos a los campos de exterminio. Allí pasaron quince meses en condiciones infrahumanas, hacinados, mientras esperaban que les llegara el turno de ser deportados, sin saber exactamente a donde, aunque con un mal presentimiento. En 1942, sus abuelos maternos fueron asesinados en el campo de Auschwitz. El 5 de febrero de 1944, la madre con sus tres hijos fueron deportados al campo de concentración de Ravensbrück, donde separaron al mayor por ser un campo exclusivamente para mujeres. Ya no lo verían hasta después de la guerra, cuando se reencontraron los tres hermanos. Se cree que la sororidad y solidaridad entre las prisioneras permitió que sobreviviera la pequeña Emmie, enferma de tifus, que la tuvo postrada en cama muy grave y consiguió recuperarse, a pesar de que los enfermos eran prioritarios en el exterminio. Solo en ese campo se calcula que murieron más de veintiséis mil personas.

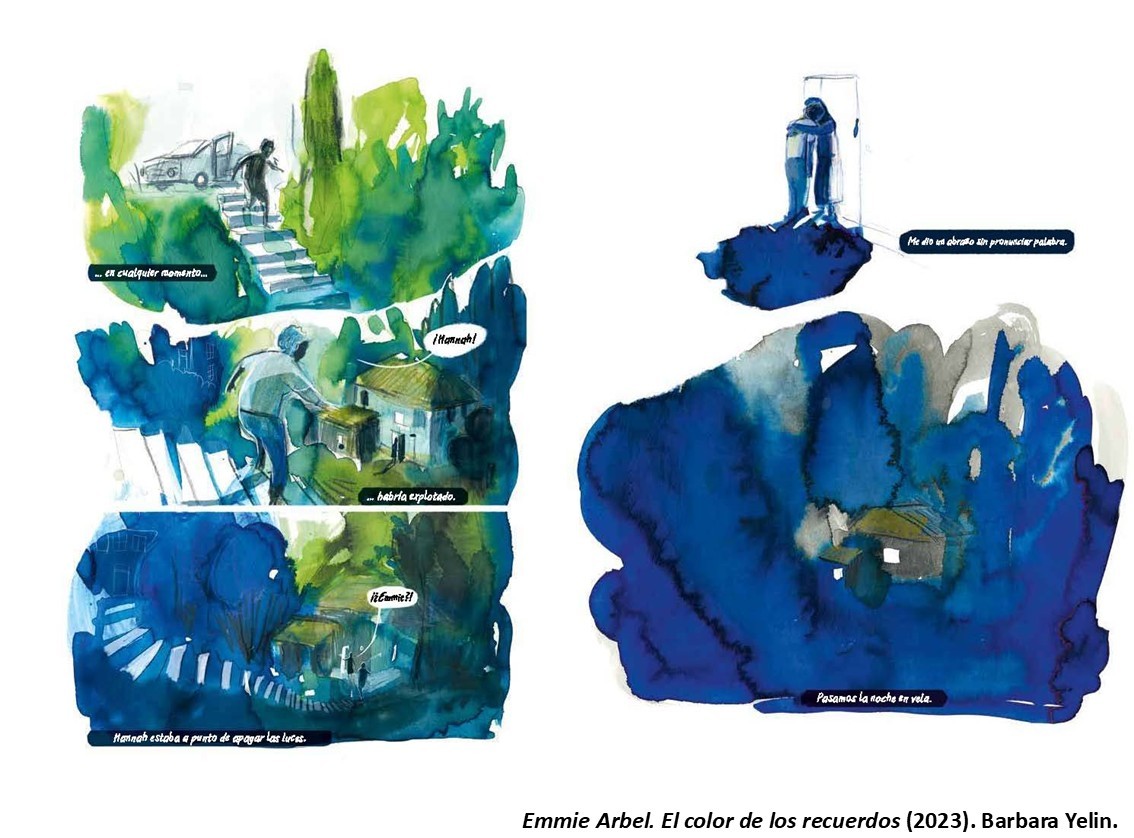

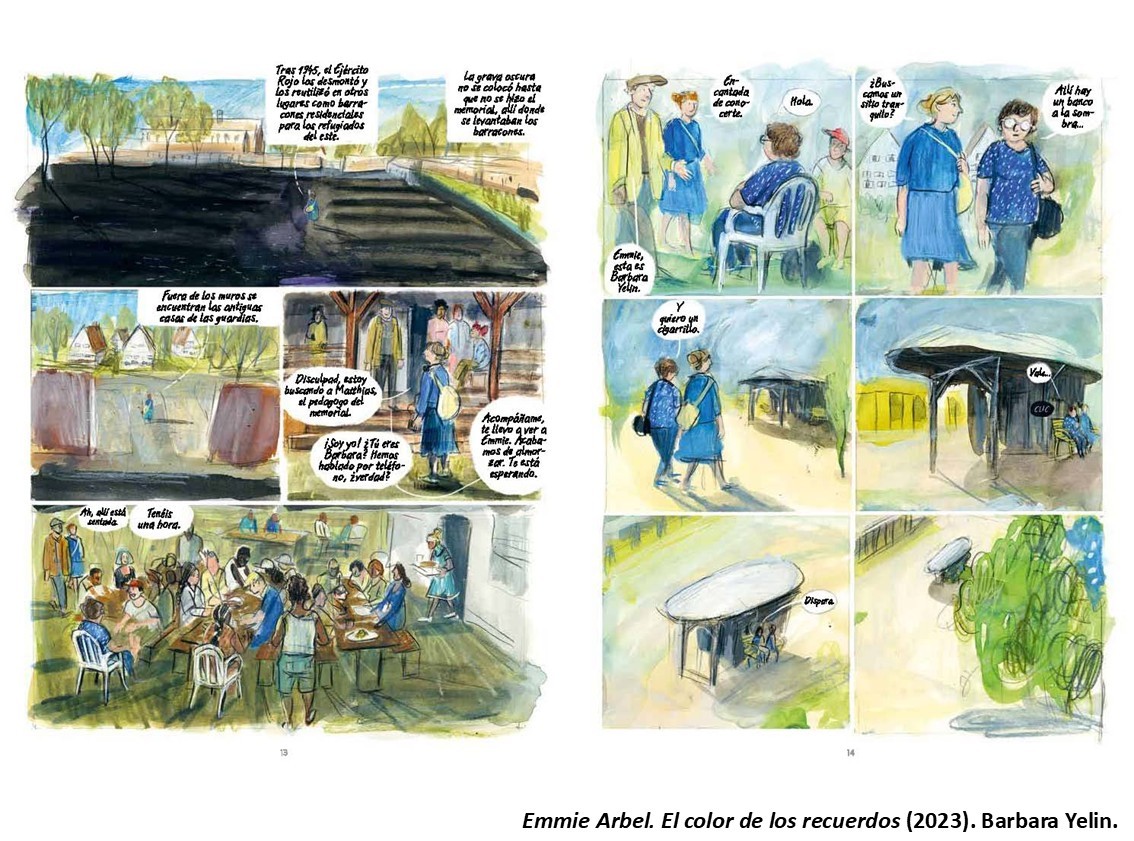

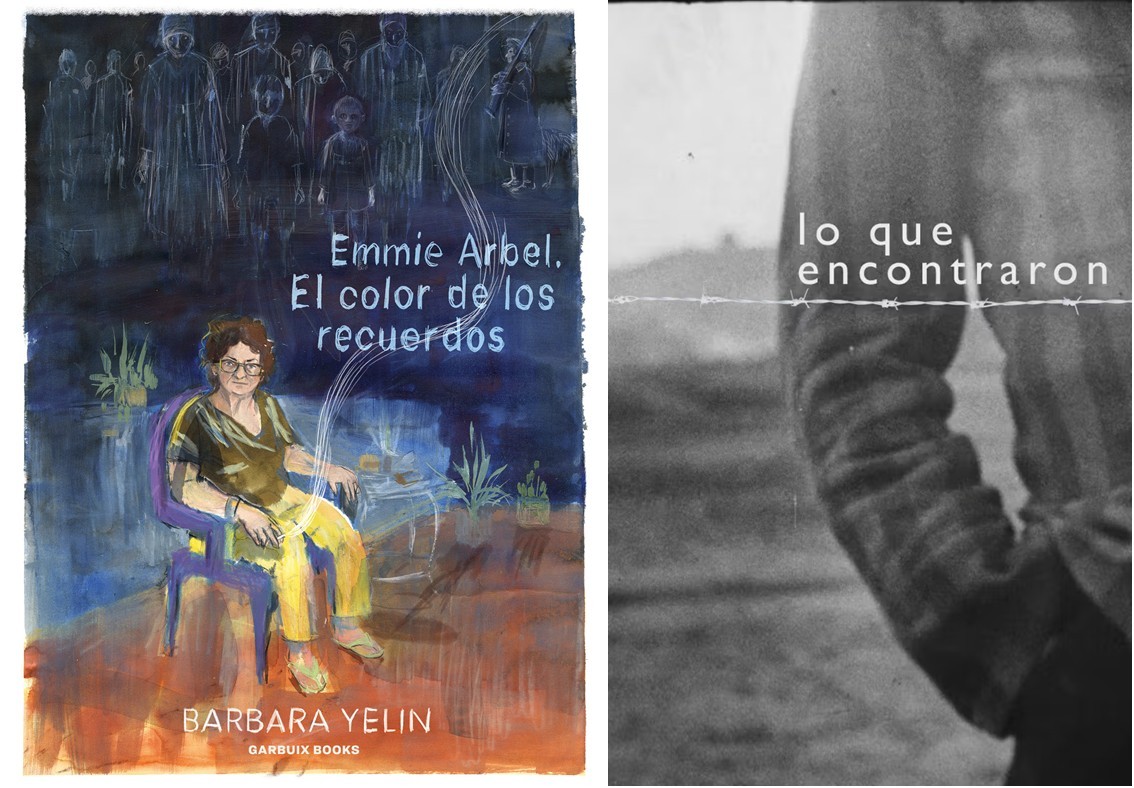

El testimonio de la experiencia vivida por Emmie, así como lo que sucedió justo después y a lo largo de su vida, se recoge en la novela gráfica Emmie Arbel. El color de los recuerdos (Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung, 2023), con guion y dibujo de la artista alemana Barbara Yelin, publicada en marzo de 2025 por la editorial Garbuix Books con traducción al castellano de Julia C. Gómez. La obra ganó el 29 de noviembre de 2024 el prestigioso Premio Gustav Heinemann de la Paz en la categoría de Libros Infantiles y Juveniles, en su 41ª edición. El premio del gobierno estatal de Renania del Norte-Westfalia honra los libros que alientan a los niños y jóvenes a trabajar por los derechos humanos, las formas no violentas de solución de conflictos, la integración de las minorías y la coexistencia pacífica. Es el premio a la política de paz más importante en literatura infantil y juvenil en los países de habla alemana. Yelin ya había destacado con su novela gráfica Irmina (2014), publicada en castellano por Astiberri Ediciones, una historia inspirada a través de las cartas y diarios de su difunta abuela, al sorprenderse de la complicidad de una joven alemana con las barbaridades del nacionalsocialismo a finales de los años treinta, intentando comprender por qué una parte de la sociedad decidió mirar para otro lado.

La génesis de la novela gráfica es singular. Fue creada como parte del proyecto de investigación internacional que lleva por título Visual Storytelling and Graphic Art in Genocide & Human Rights Education [Narraciones visuales y arte gráfico en el genocidio y educación en derechos humanos] (https://visualnarratives.org/), impulsado por la University of Victoria (Canadá), con dos profesores que actúan como editores: Charlotte Schallié, directora del proyecto, y Alexander Korb, del Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies de la University of Leicester. El objetivo del proyecto es «promover el intercambio entre supervivientes del genocidio y artistas, y tratar y analizar científicamente dicho intercambio». No solo cumple una función pedagógica de divulgación, contextualizando o aportando datos de los diferentes conflictos (no solo del Holocausto), sino también terapéutica con los protagonistas de los recuerdos traumáticos, así como de generación de una memoria que muchas veces permanece inédita en la cabeza de los protagonistas, teniendo en cuenta que a través del dibujo se puede representar de una forma más precisa aquellas vivencias.

La novela gráfica es especialmente adecuada cuando la memoria se manifiesta de forma fragmentada, a expensas de las lagunas mentales que puedan tener los supervivientes, lo que les permite a estos experimentar nuevas formas de actuación al contemplar sobre el papel aquello que le estaba explicando al autor. Y las conversaciones entre Barbara Yelin y Emmie Arbel entre 2019 y 2023 entre varios países y numerosas reuniones es un buen ejemplo, tal y como el propio cómic describe, cómo se va desgranando la memoria de Emmie muy poco a poco. Y no solo con lo que le pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sino también lo que aconteció después, en su niñez, en su juventud y en su época adulta. Como los abusos sexuales que sufrió durante un año en 1946 por el pedófilo que acogió a una docena de huérfanos en su casa en Holanda, mientras ella estaba convaleciente en la cama debido a la tuberculosis que padecía. A veces, los monstruos están tan cerca que no los vemos venir. A Emmie no le gusta la palabra «superviviente»: «Los pobrecitos y pobrecitas que han sobrevivido… No me gusta cuando se compadecen de mi o piensan que soy débil… No fui débil. Eso lo sé. Sé que soy fuerte». Y ahora nosotros también somo testigos de esa resiliencia a través de esta novela gráfica.

Catalunya Plural, 2024

Catalunya Plural, 2024