La película Tokyo Shaking (2021), dirigida por Olivier Peyon, está basada en la historia real de su protagonista, una directora de recursos humanos de una delegación de un banco francés, con las oficinas centrales en la ciudad de Tokio, capital de Japón. En concreto, está basado en sus vivencias tras el grave terremoto y posterior tsunami acontecido el 11 de marzo de 2011. Solo unos pocos altos directivos de la empresa eran franceses, el resto, la mayoría, eran técnicos y economistas autóctonos. Todos ellos deberán de gestionar la crisis que se producirá pocos días después, cuando se anuncia que una nube altamente radioactiva provocada por la explosión de las centrales nucleares de Fukushima se dirigía en dirección a Tokio. Las indicaciones de las autoridades eran muy claras: huir de la ciudad y, en caso de no poder hacerlo, quedarse en un lugar cerrado, evitando que pueda entrar aire desde el exterior, sellando las juntas de las ventanas, por ejemplo, como vemos que realizan en la película los que deben de quedarse en la ciudad por diferentes motivos.

La directora de recursos humanos acaba convirtiéndose en la única persona francesa que queda en las oficinas mientras el resto de los directivos ha podido subirse a un avión fletado por su embajada. Su familia también pudo ponerse a salvo al poder subirse a un tren bala que los llevó lejos del peligro. En las siguientes horas deberá acompañar y proteger al personal de la oficina que decidió quedarse durante días para poder ayudarla, entre otras acciones, a coordinar los billetes para los directivos y familiares que finalmente acababan de marchar. En esa intensa experiencia vital descubrirá de primera mano los valores del pueblo japonés, la fidelidad, el compromiso y la profesionalidad de su personal y, también, la aptitud acogedora y el respeto implícito en la cultura japonesa, tanto de sus compañeros de trabajo (a los que no los conocía realmente antes de la crisis) como de sus familiares, que también acabará conociendo. Afortunadamente, de forma inesperada, cambia la dirección del viento, llevando la lluvia radiactiva hacia el interior del océano, eliminando el inmediato peligro sobre la capital.

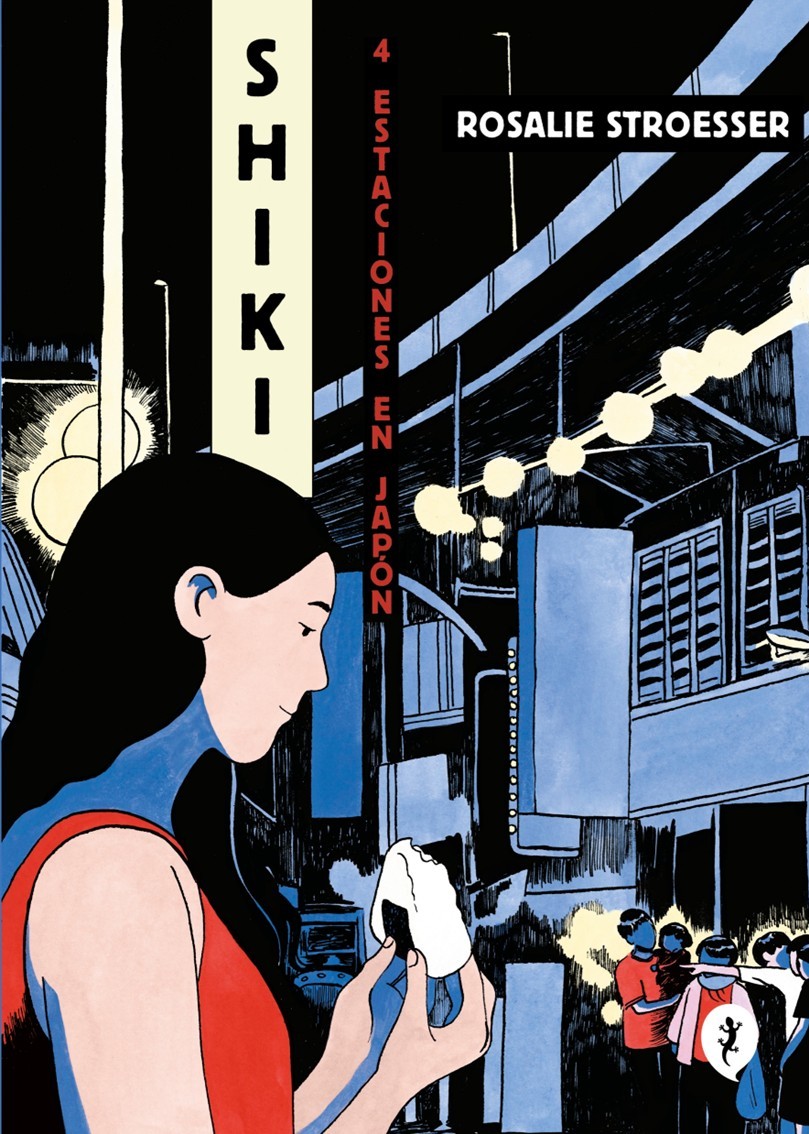

La cultura japonesa, su historia, su geografía, su idiosincrasia, y, como no, el arte en general y en particular los mangas, el anime y las series y películas, se han convertido en un gran atractivo para los foráneos, y muchos de ellos no solo se interesan en pasar unas vacaciones en el país, sino que deciden apostar por la experiencia de vivir allí con todo lo que implica, empezando por aprender el idioma y adaptarse a las costumbres y tradiciones del país. Y eso es lo que decidió hacer la artista francesa Rosalie Stroesser, dibujante y guionista de su primera novela gráfica: Shiki. 4 estaciones en Japón (Shiki. 4 saisons au Japon, 2023), publicado en septiembre de 2025 en castellano por el sello Salamandra Graphic del Grupo Editorial Penguin Random House, con traducción de Regina López Muñoz.

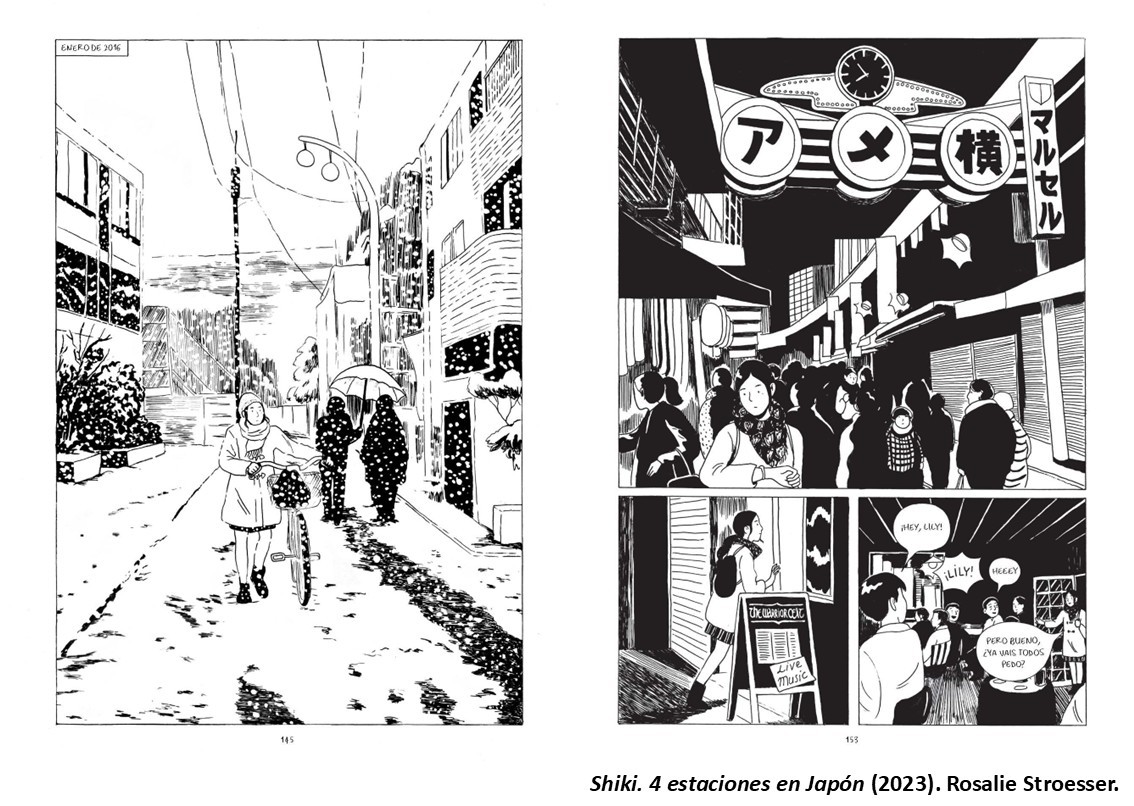

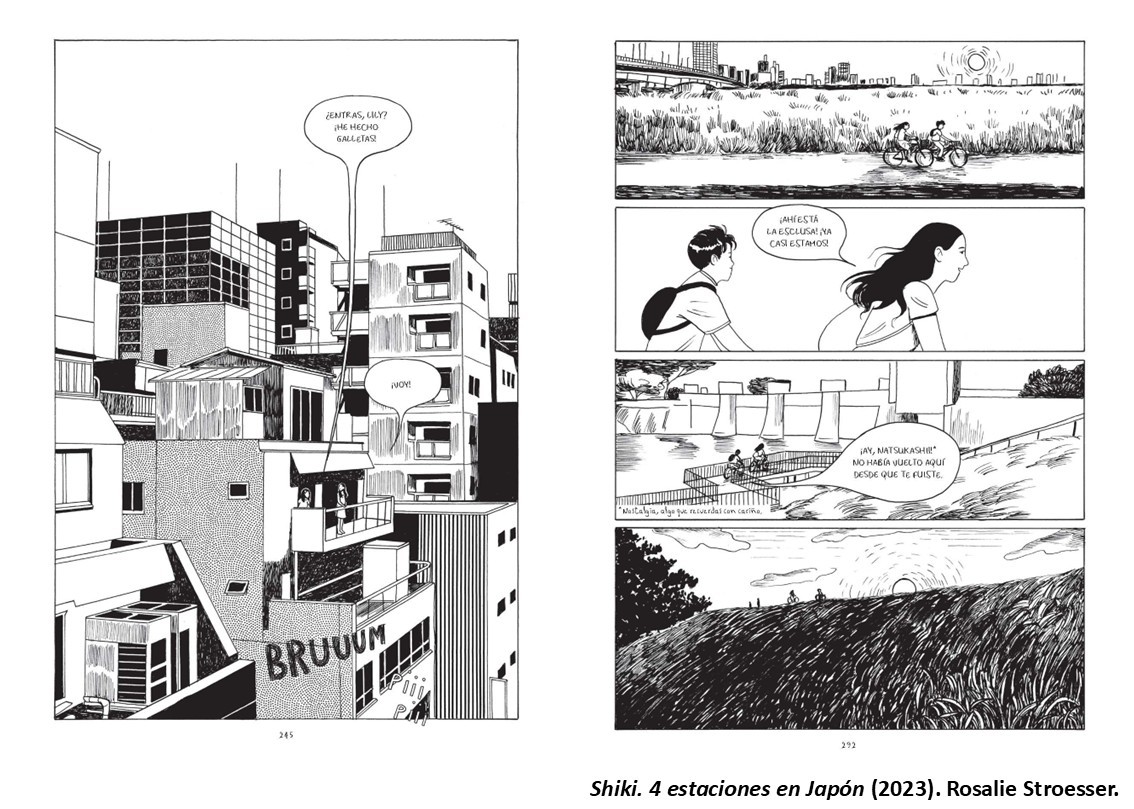

Stroesser ya había realizado un corto viaje a Japón en 2013 con veintidós años, y fue entonces que decidió que acabaría viviendo una larga temporada más adelante, como así fue en octubre de 2015, cuando finalizó sus estudios de diseño gráfico e ilustración. En ese segundo viaje pasaría tres estaciones seguidas en diferentes ciudades y, tras un tercer viaje, una cuarta estación completa. La experiencia de ese largo año viviendo en Japón es el hilo conductor de su primera novela gráfica, que adopta por título el nombre de shiki que, en japonés, significa, literalmente, «cuatro estaciones»: primavera (haru), verano (natsu), otoño (aki) e invierno (fuyu). La idea de la autora fue la de vivir y trabajar durante un tiempo en el país, consiguiendo contratos a través de páginas web que ofrecían alojamiento a cambio de trabajar como camareros o limpiadores en restaurantes o hoteles. Todas esas vivencias han quedado reflejadas en forma de viñetas gracias a ganar una residencia durante dos años en la Maison des Auteurs, un centro de apoyo para creadores de cómics e imagen ubicado en Angoulême, en Francia.

La Casa de los Autores fue creada en 2002 y desde 2008 forma parte de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, y tiene como objetivo ayudar a autores para desarrollar sus proyectos, ofreciendo desde espacios de trabajo hasta servicios y acceso a la comunidad artística de la ciudad, además de un lugar donde vivir durante todo esa permanencia, en un entorno de gran creatividad. Stroesser ganó la residencia durante 2021 y 2022 completos, tiempo para desarrollar la novela gráfica sin tener que preocuparse de la financiación de su primera obra o de la perspectiva de las futuras ventas. El resultado final pone en valor este tipo de iniciativas y muestra las ventajas del servicio ofrecido, creando una comunidad artística en red y colaborativa que puede favorecer, como en su caso, que decida continuar viviendo en la población una vez acabada la residencia, potenciando precisamente dicha red.

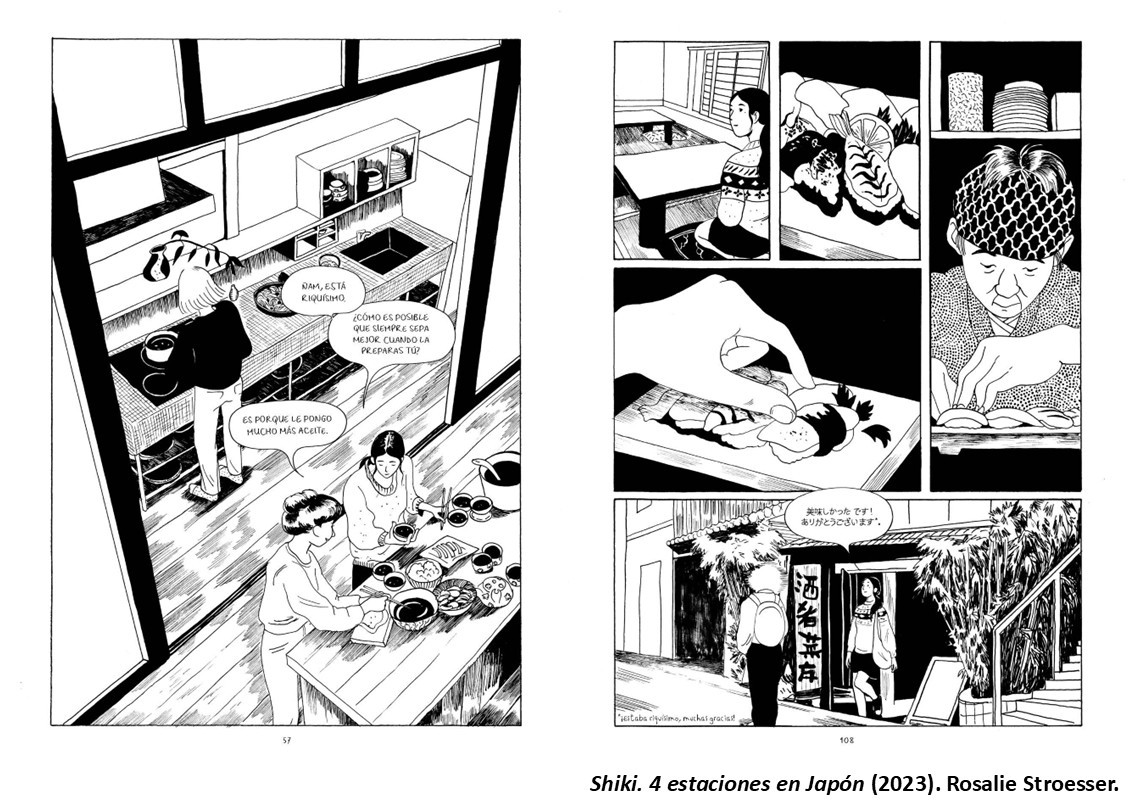

En Shiki, la autora muestra su fascinación por el país nipón a través de la cotidianidad del día a día, en sus diferentes trabajos, en sus excursiones para descubrir el territorio o en los diferentes lugares donde vivió, así como las interacciones con otros expats, o las amistades e interacciones con los japoneses, amigos, jefes o clientes, que le mostraron lo mejor y lo peor de la sociedad japonesa, provocando una emoción contradictoria en Rosalie, de fascinación y repulsión a la vez. En su obra Lo siniestro (Das Unheimlich, 1917), el psicoanalista austríaco Sigmund Freud (1856-1939) hacía referencia a un sentimiento de repulsión y angustia frente a algo o alguien que en realidad resulte familiar y cercano, dotando a dicha emoción de un término indeterminado como es precisamente el de «siniestro». Recuerdos desagradables y traumáticos en contraposición a experiencias bellas y positivas, todas vividas en Japón en el mismo año.

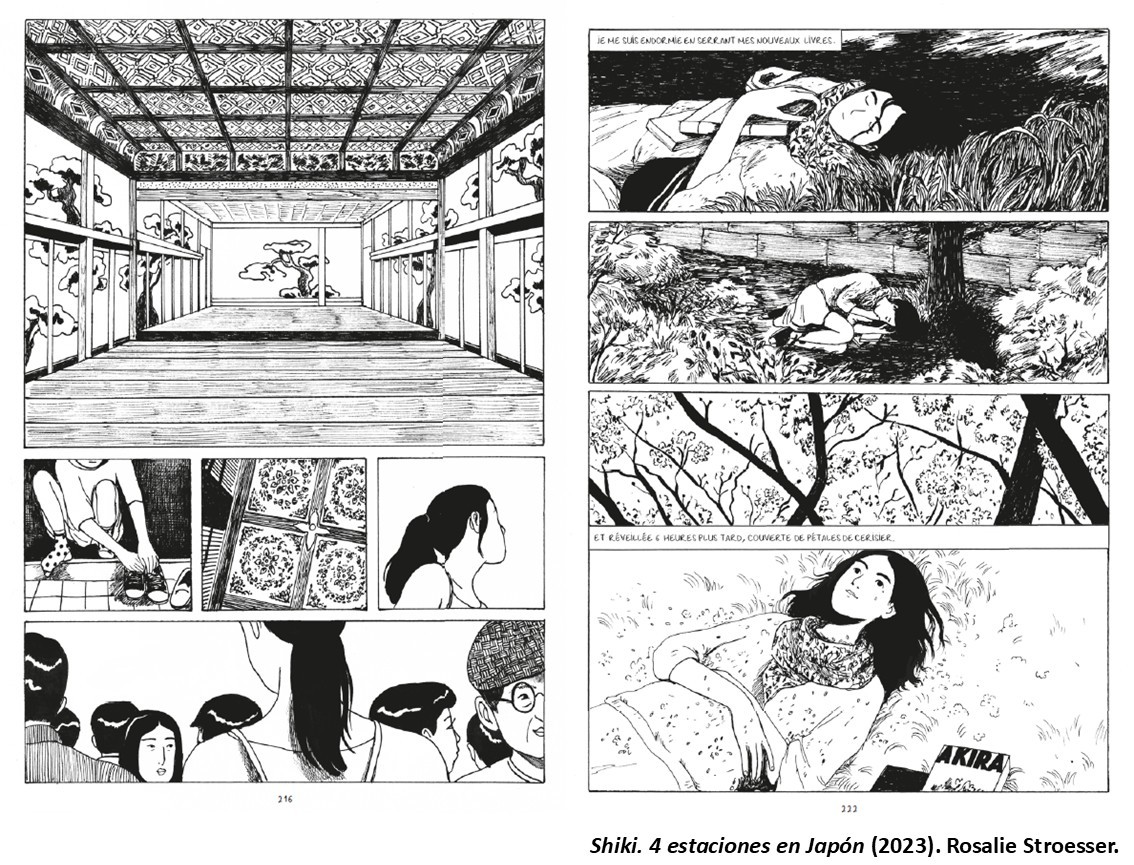

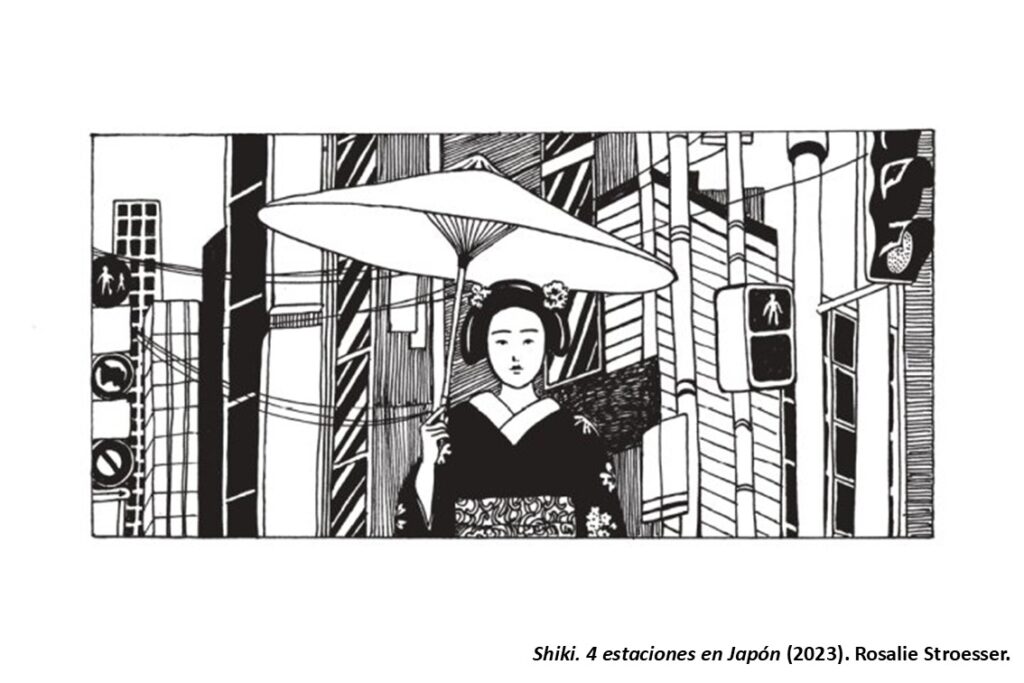

Stroesser escoge el blanco y negro en el diseño de la página, emulando a los autores japoneses que tanto le habían influido en sus lecturas, en especial las obras enmarcadas en el género gekiga, es decir, mangas enfocados a temas adultos y sociales, caracterizados por un estilo realista de la vida cotidiana. La autora reconoce en sus entrevistas el impacto que supuso las lecturas de las obras de Yoshihiro Tatsumi (1935-2015), creador e impulsor de esta corriente, y de Yoshiharu Tsuge (1937), Masahiko Matsumoto (1934-2005), Shin’ichi Abe (1950) y Shigeru Mizuki (1922-2015). De Mizuki, la autora reconoce la atracción por su trabajo y las publicaciones de los años setenta que tanto han influenciado en la estructura de su novela gráfica, y destaca especialmente el manga NonNonBa (NonNonBâ, 1977), que ganaría en 2007 el Premio al Mejor Álbum en el Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, un reconocimiento a la edición francesa, treinta años después de su publicación original. Publicado en castellano por la Editorial Astiberri, con traducción de Alberto Sakai, Mizuki dibuja un relato autobiográfico de sus recuerdos de infancia en la década de los treinta en un pequeño pueblo costero del suroeste del país.

El orden cronológico para narrar su estancia en Japón hace que el inicio de la novela gráfica sea traumático cuando relata una agresión sexual por parte de su empleador, se intuye que tras una posible sumisión química. No lo denunció a las autoridades pero la experiencia le hará cuestionarse la sociedad que tanto había idealizado. Ese mismo empleador, que la va a recoger a su llegada, para a mitad de camino para rezar en un templo, un comportamiento y una amabilidad manifiesta en los siguientes días que se contrapone con la agresión en la que acaba derivando por parte de esa misma persona. Un sexismo implícito que se manifiesta en diversas ocasiones en diferentes circunstancias e intensidad en los siguientes meses, aunque destacan especialmente los tocamientos por parte de los clientes del bar de Tokio en el que acaba trabajando durante un largo período. Un malestar agravado por la gran ingesta de alcohol de los hombres que llenan estas salas que, por cierto, tienen como costumbre, invitar a beber a las camareras, algo que no está bien visto rechazar.

Esa violencia sexual quedó retratada en mangas clásicos de Yoshiharu Tsuge o Shin’ichi Abe, entre otros, pero desde la perspectiva del hombre. La aportación de Rosalie Stroesser resulta muy interesante tanto por la visión de la mujer, como por la visión que realiza una persona extranjera que, además, tenía idealizado el país. Aun así, la autora se convierte en relatora de lo que le acontece, por lo que también se aumenta el contraste que supone esos indeseables comportamientos con todo lo contrario. En sus páginas destacan la diversidad de atmósferas (excelente el recurso de utilizar las leyendas nativas acompañadas con ilustraciones coloreadas para la transición entre estaciones) y el descubrimiento de lugares, personas o costumbres.

También reconoce que el paso del tiempo fue fundamental para poder convertirse en relatora de lo que quería denunciar, y recomienda una novela gráfica que le ayudó a entender lo que le estaba pasando: Por si desaparezco (C’est comme ça que je disparais, 2020), de la autora francesa Mirion Malle. Publicado en febrero de 2025 en castellano por Ediciones La Cúpula con traducción de Marina Borrás, la obra muestra los síntomas de la depresión en la joven protagonista, y lo hace a través de escenas cotidianas, a través de las interacciones en la familia, con los amigos o en las redes sociales, mostrando las miserias de nuestra sociedad contemporánea, como la precariedad laboral, la dificultad de independizarse o el miedo a la página en blanco (la protagonista, en este caso, es una incipiente escritora). En las dos novelas gráficas, los lectores empatizamos con las decisiones y emociones de sus protagonistas, comprendiendo que no todo es oro lo que reluce a nuestro alrededor.

Catalunya Plural, 2024

Catalunya Plural, 2024