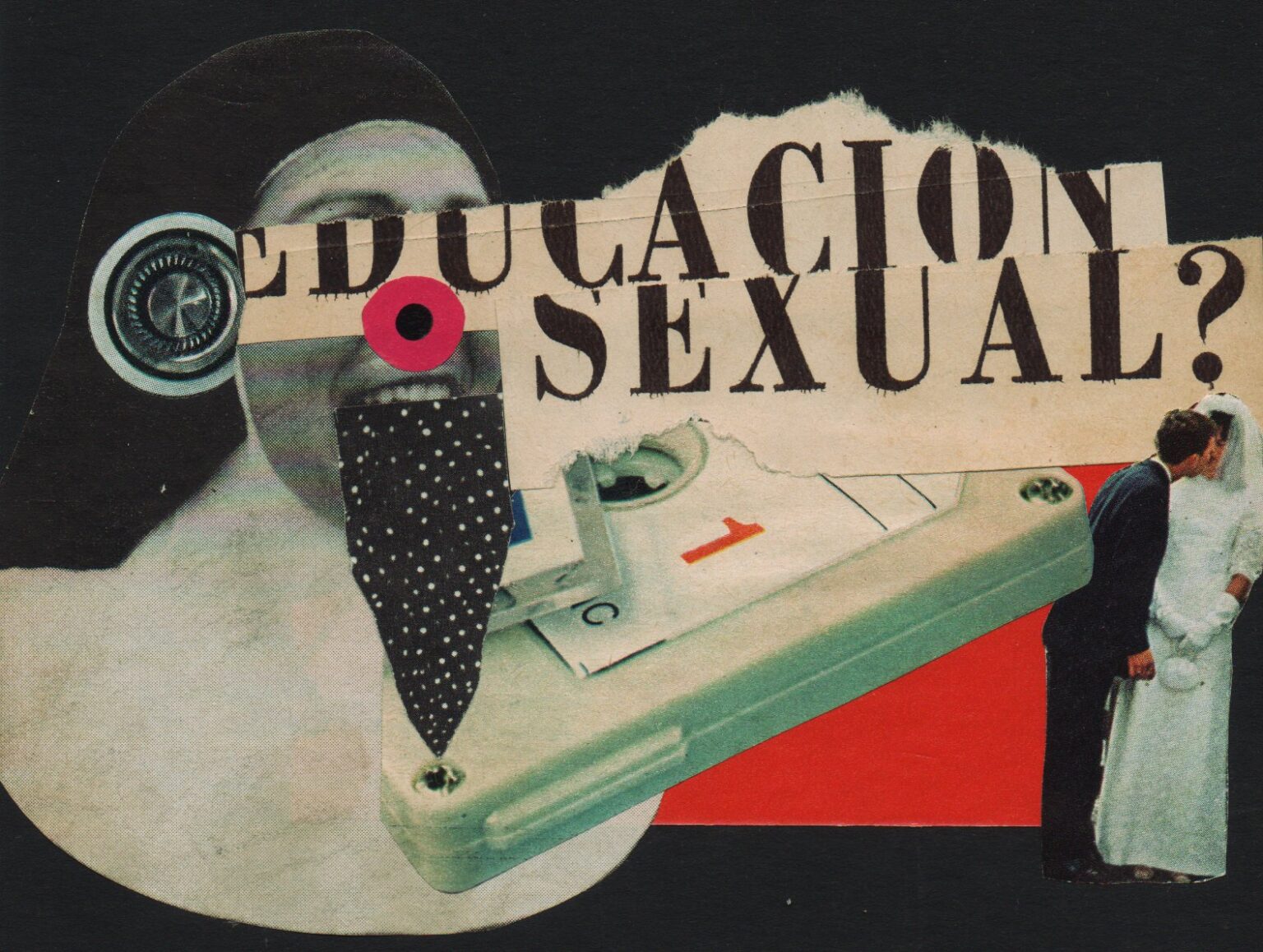

El sexo está en todas partes: desde la publicidad o redes sociales, de manera más sutil, hasta la pornografía o las relaciones explícitas en las series o películas. El sexo es un producto cultural que está en todas partes, excepto en las escuelas. Desde que entró en vigor la LOMCE (2013) la educación sexual se borró de los currículums, dejando atrás una estela de apertura que empezó en 1990 con la LOGSE (que abría la puerta a una educación sexual, afectiva y reproductiva) y que siguió en 2006 con la LOE, que la incluía en Educación por la Ciudadanía.

Así, la educación sexual queda en manos de cada centro, que decide si la imparte y cómo. De hecho, la LOMCE entra en contradicción con la ley de Salud Sexual y Reproductiva del 2010, que dice que estas enseñanzas tienen que quedar plasmadas en el currículum escolar, aunque no especifica cómo. “Los jóvenes no tienen garantizados sus derechos sexuales y reproductivos porque no se les proporciona una educación sexual fundamentada”, opina Francina Costa, responsable de promoción de la Salud Sexual de SidaStudi.

SidaStudi es una ONG que trabaja en la promoción de la educación y la sensibilización sobre la salud sexual. El año 2017 realizaron un total de 1865 intervenciones en centros escolares de toda Catalunya. Aseguran que otro problema, además de si se trata la educación sexual o no, es el cómo: “se acostumbra a enfocar en la prevención. El sexo todavía es un tabú y muchos centros piensan que si hablamos fomentamos que los jóvenes practiquen sexo”, asegura.

Pero, como dice Costa, muchos jóvenes ya han practicado sexo cuando se encuentran ante la clase de educación sexual, que acostumbra a ser en segundo o tercero de ESO –y la media de edad para la primera penetración vaginal es a los 16. “Los adolescentes harán sexo independientemente de lo que digamos los adultos. Tenemos que confiar en ellos porque saben cómo cuidarse pero no les tenemos que dejar todo el trabajo”, expone.

Está claro que los jóvenes saben encontrar información respecto al sexo, para suplir carencias educativas o responder dudas. En esta línea 2.334 jóvenes visitaron el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) el 2017, un centro de atención de referencia complementario a los servicios sanitarios, psicológicos y sociales. Pero Jordi Baroja, su director, considera que sus servicios no pueden ser un complemento educativo porque no hay una base sólida en los centros.

Baroja también critica el enfoque “puramente sanitario y de prevención” que se da en las escuelas y echa de menos “una base afectiva puesto que son las emociones las que nos llevan a tomar ciertas decisiones”. Asegura que sólo se trata una esfera de la vida sexual: “hablamos desde el miedo a los riesgos, pero cuando decidimos realizar una práctica y usar (o no) un determinado método de protección, muchas veces, nos mueven cuestiones afectivas”, argumenta.

“La educación sexual debería ser transversal y empezar en la guardería”

Tanto SidaStudi como CJAS coinciden en que la educación sexual tiene que tener un enfoque más profundo y formar a los jóvenes “para que puedan cuidar de su cuerpo y decidir sobre él”, opina Baroja. En esta línea, es importante que todo el profesorado, y no sólo los maestros de Educación por la Ciudadanía, Biología o los tutores, estén formados. “La educación sexual debería ser transversal y es más importante que las mates”, asegura Costa.

Por eso precisamente se considera que realizar las clases de educación sexual en secundaria es demasiado tarde porque la mayoría de jóvenes ya han “empezado a remover Internet. Tendríamos que empezar en la guardería para educar en autoestima y en el conocimiento del propio cuerpo y, poco a poco, sofisticar el discurso”, asegura Baroja. Además, la hipersexualización de la cultura e Internet expone a niños y jóvenes en el sexo mucho antes de los 15 años.

“Esta sobreexposición nos podría hacer pensar que el tabú del sexo en la sociedad está superado, pero en realidad estamos sobre una base de barro. Los chicos que vienen a las consultas saben qué es un bukake pero no saben dibujar bien sus propios genitales”, expone Baroja. Y es que la información que se obtiene de la pornografía o las redes sociales es sesgada, pero aún así estas son las principales fuentes de información entre los jóvenes.

Según datos de la última memoria de acciones de SidaStudi del 2016, el 75.1% de los chicos de 2n de ESO se informan de sexo a través de Internet, mientras que el 56.5% de las chicas lo hacen a través de las amigas. Y son precisamente ellas las que suponen un reto dentro de la asignatura pendiente de la educación sexual porque “en el sexo la responsabilidad, el placer, el éxito y la culpa recaen en la chica y una buena educación sexual afectiva las descargaría de esto”, opina Costa.

El 2016 el 87% de las usuarias del CJAS fueron chicas. A pesar de que cuentan con servicios específicos para ellas, como los post-coitales o las pruebas de embarazo, “tenemos que pedir los chicos que se coresponsabilitzin más, pero cuesta que se muestren vulnerables y vengan a preguntar”, considera Baroja, quien no cree que este sea el caso de las chicas. Acostumbran a dispensar unas 1.000 píldoras del día después al año y cada vez que viene una chica “le damos las gracias. Por perder el miedo y por cuidarse. Se merecen un homenaje por eso, independientemente de las razones por las cuales no practicaron sexo seguro”.

Romper el estigma de las ITS para fomentar la detección

Datos del Ayuntamiento de Barcelona recogen que el 11,6% de los jóvenes que tienen entre 15 y 34 años no utilizan ningún método anticonceptivo en sus relaciones sexuales y hasta el 34,4% han utilizado en alguna ocasión la píldora de el día siguiente. Gemma Tarafa, comisionada de salud del Ayuntamiento de Barcelona opina que “las infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un problema de salud pública importante y hay que poner las medidas necesarias para controlar esta tendencia a la alza”. Los últimos datos de Infecciones de Transmisión Sexual en la capital catalana, recogidos por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), destacan un incremento en la sífilis y la gonococia y una ligera bajada en la incidencia del VIH.

En este sentido, Baroja cree que no es que las ITS hayan aumentado, sino que se han mejorado las técnicas de detección. Maribel Pasarín, directora del Observatorio de Salud Pública de la ASPB, se muestra en la misma línea que Baroja y opina que uno de los factores que explican el aumento es el cambio en el decreto de la Generalitat de Cataluña sobre vigilancia epidemiológica que marca qué enfermedades se tienen que vigilar y quienes las tienen que declarar. Los laboratorios de microbiología antes, explica Pasarín, “no tenían que declarar cuándo hacían una prueba y salía positiva, sólo lo declaraba el médico”. Esto, y las mejoras en el diagnóstico, pueden suponer que “quizás, estos casos de más ya estaban antes, pero se han detectado tarde”.

Así, poner el foco en democratizar las pruebas de detección es clave para frenar un incremento de ITS pero siempre se tiene que acompañar de sexo responsable. Baroja destaca la importancia de “cambiar la visión estigmatizadora” hacia las infecciones y opina que la mirada que se tiene hacia los jóvenes es muy paternalista. “Siempre nos fijamos en el tanto por ciento que no usa preservativo aunque sólo sea el 20%. Los jóvenes son un reflejo de los adultos y ¿cuál es el tanto por ciento de adultos que se ponen condón siempre?”, cuestiona Baroja.

Con esta pregunta retorna a la idea de trabajar con los jóvenes aspectos más allá de los puramente sanitarios: “tenemos que hablar de diferentes prácticas sexuales y diferentes tipos de afectos como elementos protectores. Si conseguimos que tengan una vida sexual mucho más plena tomarán decisiones más racionales para conseguir gozo. El preservativo tendría que ser la consecuencia de una decisión por placer, no por miedo a las consecuencias negativas del sexo”, concluye el director de el CJAS.