A lo largo de estas semanas el torrent de Guineu ha ejercido de guía en su descenso por las tierras del Guinardó. Su otra gran impronta es la condición fronteriza, al separar los antiguos pueblos de Sant Martí y Sant Andreu.

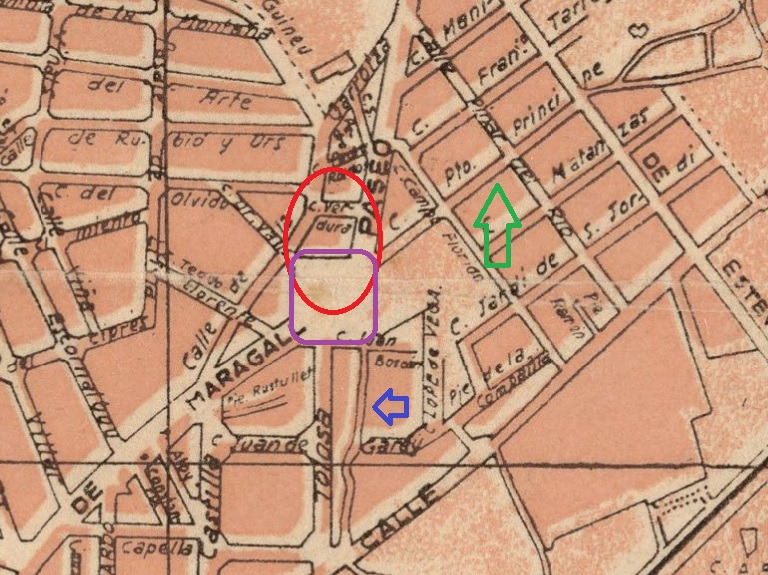

En la última entrega caminamos por un barrio minúsculo de tres, a lo sumo cuatro calles: Sant Pere, Pare Roldós, Santa Joaquima de Vedruna y Bernat Fenollar, póker religioso. La otra noche miraba mapas antes de ir a dormir, un hábito muy recomendable, y en uno de 1930 Vedruna se llamaba Verdura, y bien, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero si nos situáramos en ese año y cruzáramos el passeig de Maragall veríamos una masía con muchas hectáreas y de curioso nombre: Can Berdura.

La propiedad se delimitaba por la Guineu, la carretera de Barcelona a Sant Andreu, hoy en día Concepción Arenal y un núcleo identificable en la barriada de los indianos, clave para desmenuzar las parcelas rurales, antes bien repartidas mediante contratos de aparcería, proceso iniciado hacia 1910, cuando un documento del Ayuntamiento, es de una de las teorías de origen, recoge la propuesta de otorgar al nomenclátor un surtido de nombres americanos, si bien otros atribuyen el hecho al regreso de los indianos tras el Desastre de 1898, y hasta a la llegada de uno de ellos, solo, fundacional. La urbanización total dio arranque en 1928, tras la muerte de Martí Berdura i Crusents. De esa inmensidad sólo queda su recuerdo en la denominación de un pasaje de nula relevancia.

En esa búsqueda de planisferios lo de Verdura y Can Berdura no huele a casualidad y mostraría cómo todo el entorno estaba conectado por sutiles enlaces. De este modo el barrio ignorado por todo el mundo debió ser un enclave privilegiado antes de la irrupción del passeig de Maragall al ser vecino directo de dos quintas con mucha solera, el arroyo siempre protagonista y la carretera de Horta, rebautizada en su único tramo superviviente de los aledaños como Garrotxa. Además, ese nexo con de la b con la v podría darnos a entender la hegemonía de Can Berdura en la zona, con Can Vintró en un rango secundario para configurarla.

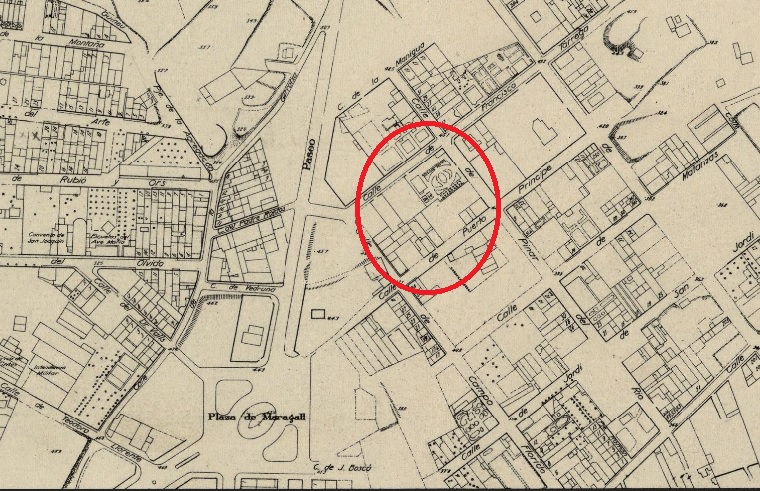

Con todo ese pasado sólo insinuado en la forma, en nuestro siglo la preminencia es para la plaça Maragall. Una de sus características más notorias es su división en dos sectores, causada por el desaparecido tranvía y el paseo de idéntico apellido, recuerdo al abuelo de Pasqual, el poeta Joan. Comparte esa idiosincrasia con las plazas de Letamendi, Urquinaona y la Rovira de Gràcia. La cara del Guinardó, con la salida del passatge de Bernat Fenollar, es de arena y tiene un tono más luminoso y popular, mientras la del Congreso luce más vegetación, una patulea de mobiliario urbano y atesora muchos bares. Su ordenada anarquía, la separación con su juntura en el passeig de Maragall y hasta su morfología a buen seguro provocan en muchos transeúntes la sensación de no estar en ninguna plaza. La brecha del limes nunca ha dejado de mandar señales. Esta es una de tantas, imperceptibles e imperativas.

Esta fractura es muy especial, pues a pesar de quererlo el ágora nunca podrá unirse, víctima del juego fronterizo de la Guineu, cuyo trayecto puede leerse en su segmento colindante con los indianos, donde unos bolardos lo señalan en su senda hacia un pasaje extraordinario, discurriendo a su lado, al fin encaminado hacia la Meridiana.

Esta travesía se llama de Artemis desde mayo de 1941, aunque una de sus casas tiene en la fachada la fecha de 1932, pista de despegue para el resto, según el catastro datadas en 1934. Así, durante casi una década fue un sitio sin nombre, y por eso mismo los vecinos lo apelaron de las magnolias, su símbolo, tan perfecto como para generar una perfecta simetría arbolada, impecable para los amantes de la fotografía y consecuencia de tanta abundancia de líquido elemento.

La elección de la diosa durante la inmediata posguerra es una rareza sinsentido, rodeada como está de topografías ultramarinas a su izquierda y de una rimbombante españolidad entre topónimos como Vizcaya, héroes conquistadores como Juan de Garay y episodios mitificados como Las Navas de Tolosa, sin omitir a Garcilaso, antes dedicada al republicano Estévanez y en esencia la carretera de Horta a la Sagrera, otra de esas vías fundamentales de antaño y disimuladas en el presente por la acumulación de asfalto y viviendas.

Artemis tiene poca Historia, una línea recta e impecable, de silencio pese al abundante tráfico motorizado en las cercanías y de una discreción sólo rota a lo largo de los decenios hacia los años 70, cuando en su número 27 quiso dinamitar las noches el Pub/Discoteca Sileno, ambicioso, con anuncios en el periódico e incitación a la borrachera por identificarse con el padre adoptivo de Dionisio. Así, la mitología corría por partida doble y en clara oposición: las horas de luz rebosaban tranquilidad arcaica, las nocturnas enfocaban sólo un portal, más notorio por construirse a principios de los sesenta, en verdad horrible, cuna del ruido y las vomiteras en la acera.

No he podido recabar informaciones sobre cómo era el ambiente de ese agujero negro en el mar de la paz. El passatge d’Artemis imanta a los ojos del paseante, como si fuera una isla pegada y no se hubiera dado cuenta de esa agresión. Muchos deberían adentrarse, practica tampoco muy efectuada por los residentes de sus estribaciones, partidarios de ir por lo sano y navegar por avenidas anchas y diáfanas, desperdiciándose un atajo a saborear con lentitud, y si hay prisa tampoco es un problema al acortar rutas. Su inicio en plaça de Maragall con Olesa, la designada por el franquismo para suceder al poeta Boscán, y su conclusión en Juan de Garay despiertan del sueño. Olesa conduce a la Meridiana con algún suave zigzagueo. Juan de Garay se configura en esos metros como un exabrupto, y si fuera un coche parecería estar a punto de sufrir un accidente, de nuevo por el avance del torrent de la Guineu. Ambas son normalidades con la heterodoxia de un terreno que no acata el tiralíneas oficial. En cambio, el passatge Artemis es limbo, algo arquetípico en muchos pasajes en el confín de una barriada a otra, como si fuera una puerta hacia otra dimensión, y por eso mismo acreedor de un estilo inimitable. No tiene nada y lo tiene todo. Tras travesarlo es recomendable mirar atrás para cerciorarse de su realidad o pellizcarse bien fuerte. Las magnolias son el señuelo para ingresar a un intervalo embrujado, comprensible al ser Artemis una alfombra roja entre una fase y otra del paisaje, de ahí su potencia cuando nos transporta, coronada por la homogeneidad de la belleza.