Hace una semana, tras cerrar las anteriores Barcelonas con una pequeña reflexión sobre la pobreza extrema de los barrios del Turó de la Peira y Can Peguera, me puse a buscar mapas sobre esta cuestión para confirmar mis sospechas de estar ante un mal endémico con pocos visos de resolverse.

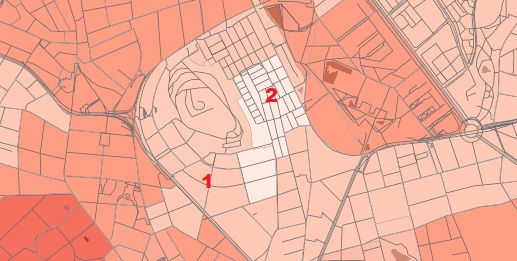

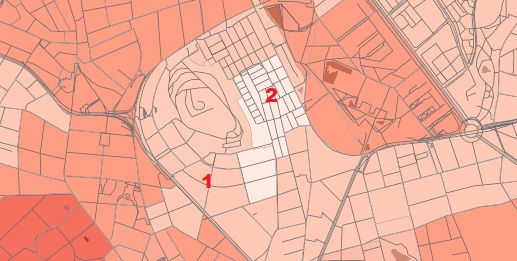

Para ello busqué varios planisferios. En uno numérico de 2013, donde el estándar de riqueza media es 100, el 75% de los barrios estaban por debajo de ese baremo. El Turó de la Peira lucía un significativo 55, mientras al otro lado de la montaña la cifra de Can Peguera, un sórdido 34, es un escalofrío en sí mismo.

En otro, un interactivo que cifra la evolución de la renta per cápita de 2015 a 2021, puede apreciarse como las dos barriadas junto a la colina tenían el dudoso honor de ver coloreado su superficie de blanco, indicio de miseria sólo subsanado de manera irrisoria en el polígono de Sanahuja, por delante de su vecino al teñirse, poco, de un rojo más bien débil.

Tanto uno como otro son oasis condales. Nadie espera un milagro, ni siquiera una redención municipal. En este sentido, la única iniciativa corrió a cargo del alcalde Trías, feliz por proteger de modo integral el patrimonio de estas casas baratas, las únicas aún conservadas íntegramente de todas aquellas construidas con motivo de la Exposición Internacional de 1929.

En Can Peguera esto no ha repercutido en mejores condiciones de vida, sino más bien en el aferrarse a un estilo muy concreto ignorado por la mayoría hasta crear un mundo aparte donde consolarse con lo que se tiene ya es bastante desde esa alineación de calles de pisos bajos, nula circulación de coches y risas, muchas, ante otra promesa electoral del mismo Trías, quién quería transformar el polígono primorriverista en una súper illa para apuntarse un tanto, algo por lo demás nada complicado al hallarse en un marco absurdo para el tráfico, pues los vehículos, así en general, suelen ir por el passeig Urrutia.

Al menos los vecinos de Can Peguera, quienes tienen Horta a una nada y están cerca del meollo de Nou Barris, no padecieron los tormentos de sus homólogos del Turó de la Peira a partir de la crisis estallada en 1990 con el cemento aluminoso. He revisado la hemeroteca del suceso hasta dar con una entrevista, publicada en La Vanguardia del 27 de febrero de 1994, a Rosó Poveda, a la sazón presidenta de la Asociación de Vecinos.

Esta mujer, auxiliar geriátrica nacida en 1993, atinaba muchísimo con una frase que debería grabarse en el Ayuntamiento de la plaça de Sant Jaume: El Turó ha de recibir, al menos, el mismo trato de favor que el Liceu.

Es una declaración de una clarividencia envidiable y que nos conduce a varias reflexiones. La primera tiene algo de sentimental. Durante esos años los vecinos del barrio, cómo hicieron los del Carmel y Torré Baró en 1973 hasta ocupar un pleno municipal, protestaron por el centro de la capital catalana, indignados por ese maltrato de décadas.

En ese 1994 el cansancio asomaba en las filas de los afectados. Era otra consecuencia de un matiz de la resaca olímpica, hoy en día invisible y olvidada. No hablo de la ausencia repentina de los voluntarios con sus chándales blancos, sino de cómo muchas periferias condales se sintieron, y así lo notificaron mediante el legítimo derecho de manifestarse, excluidas del pastel de la refundación.

Esto, junto a la frase, remite a la invisibilidad. En más de una ocasión he escrito en estas páginas cómo esta fue anunciada hacia mediados de los cincuenta por Pier Paolo Pasolini, uno de mis indudables impulsos a la hora de sumergirme en el profundo amor hacia las tierras del extrarradio.

Según el poliedro italiano, los márgenes romanos caían en la desidia de las autoridades al desaparecer de la imagen oficial de la Ciudad Eterna, en ese instante, como toda Italia, entusiasmada de cara a la galería por el Milagro económico de los años cincuenta, natural tras las destrucciones de la posguerra.

Erigir bloques de piso debía fotografiarse para mostrar el progreso, no así la vida de sus habitantes. Los desheredados no interesan a nadie, sólo deben ser compensados por su defecto de nacer en la clase equivocada con cuatro paredes indignas.

En Roma, con inicio en el período mussoliniano, fueron barracas; nuestra casa estas coparon el 10% del territorio, algo subsanado siempre con prisas y poco rigor, como si se optara por dejar pasar el tiempo. Una catástrofe siempre es posible. Estaba en los números de Sanahuja y Porcioles. En 1990, cuando lo del 33 del carrer Cadí, los responsables eran Pasqual Maragall y Jordi Pujol. No eran niños, fueron protagonistas durante el Franquismo. El alcalde de alcaldes como alto funcionario de la administración municipal franquista, mientras el eterno Molt Honorable, en la actualidad desposeído del título, aprovechó sus redes y su martirologio sin muerte del Palau de la Música para tejer unas redes clientelares de altos vuelos.

Por lo tanto, sabían de la enfermedad de los inmuebles del Turó de la Peira y no movieron un solo dedo para superarla. El aluminosis es la punta de lanza de muchos síntomas calamitosos.

El Turó de la Peira y Can Peguera son barrios sin poder administrativo propio, no como los diez distritos. Sin embargo, sus habitantes sí son conscientes de tener una identidad personal e intransferible. Si las cosas fueran racionales habría una lógica para empoderar a los 73 barrios para mejorarlos a partir de personas con conocimiento para así formular políticas de proximidad. Como esto no está ni se contempla muchas de estas barriadas, nuestras dos protagonistas son paradigmáticas, pueden perderse desde la desafección.

Esto se ha visto en el Turó de la Peira en más de un momento durante este siglo. En 2013 un bar del carrer Cadí se vio envuelto en un altercado salvaje. Unos clientes, más bien pordioseros sin recursos, no eran bienvenidos en el local. Se llamó a la policía y ésta fue expulsada por los amigos de los malhechores.

¿Cómo fue esto posible? Una operación masiva hubiese supuesto más mala fama para las fuerzas del orden. Así pues, todo se solventó con una nota en la sección de sucesos y si te he visto no me acuerdo para reactivar el telón entre lo visible y lo invisible. Lo cruzo cada semana y sé cómo sería posible aniquilarlo sólo con ir más allá de la inercia pasiva de los concejales, poco fieles a la función para los que los han votado, como si así acataran a rajatabla la globalidad de esta parálisis.