El 4 de octubre de 1957, la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sorprendía al mundo con el lanzamiento exitoso del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Fue la noticia global más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, además, no bélica, lo que era muy meritorio. La pionera hazaña puso en primer plano el esfuerzo heroico realizado por unos científicos excepcionales, teniendo en cuenta la tecnología disponible en ese momento. La victoria en el espacio tendría un impacto terriblemente negativo en el pueblo estadounidense en plena Guerra Fría, que hasta ese momento había alardeado de un gran poderío tecnológico. No sería hasta el 31 de enero de 1958, casi cuatro meses después, que no se realizaría el primer lanzamiento exitoso americano. ¿Quién se acuerda del nombre de aquel satélite?

El éxito del primer Sputnik fue tan deslumbrante que el primer secretario del Partido Comunista y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Nikita Khruschev (1894-1971), decidió que se debía realizar otro impacto mediático coincidiendo con los festejos del cuadragésimo aniversario de la Revolución de Octubre, el 7 de noviembre de 1957, tan solo un mes después del primer lanzamiento. No había tiempo para hacer algo diferente a lo realizado pocos días antes, solo había construida una réplica del mismo artefacto que se lanzó, así que hubo que improvisar un nuevo reto diferente: el lanzamiento de un ser vivo al espacio, eso sí, con billete de ida pero no de vuelta (el primer satélite no estaba diseñado para volver con un ocupante en su interior).

La probablemente perra más famosa de la historia, Laika, se convirtió en el primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra. El lanzamiento consiguió espantar de nuevo a los científicos americanos, que pensaron que los soviéticos habían conseguido llevar un satélite diez veces más pesado que el primero, pero, en realidad, no era cierto, de hecho era exactamente el mismo. Una vez más, la forma de escribir la noticia indujo a exagerar la información real. Pero el impacto propagandístico se vio empañado por el clamor mundial de la opinión pública contra la decisión de enviar a Laika a morir en el espacio. Aunque, en su disculpa, la historia oficial del gobierno soviético de aquel entonces fue que la perra había sobrevivido cuatro días en órbita, pero sedada y sin sufrimiento.

Pero no fue verdad, Laika murió con sufrimiento y un terrible estrés cuando el recalentamiento de la cápsula la mató en menos de cinco horas después del lanzamiento. Tuvieron que pasar cuarenta años para conocer estos detalles. El propio responsable del programa de animales, Oleg Georgievich Gazenko (1918-2007), decía lo siguiente en 1998: «El trabajo con animales es una fuente de sufrimiento para todos nosotros. Los tratamos como bebés que no pueden hablar. Cuanto más tiempo pasa, más lo siento. No aprendimos lo suficiente de la misión como para justificar la muerte de la perra». El 13 de abril de 1958 entraba en la atmósfera terrestre desintegrándose definitivamente, convirtiéndose en una estrella fugaz, y recordada para siempre en la historia de la exploración espacial. El valor científico del Sputnik 2 fue mínimo, de hecho, contribuyó poco al primer vuelo tripulado de Yuri Gagarin en abril de 1961, de nuevo otra victoria frente a los americanos. Y lo volverían a hacer con el primer paseo espacial, con la primera astronauta, con la primera pareja en el espacio, con el primer acoplamiento no tripulado y con las primeras sondas a otros planetas.

La historia del primer ser vivo en llegar al espacio quedaría inmortalizada en la novela gráfica Laika (2007), con guion y dibujo de Nick Abadzis, ganadora en 2008 del prestigioso Premio Eisner en la categoría de Publicación para adolescentes, siendo nominada también en la de mejor obra basada en hechos reales, entre otros reconocimientos a nivel internacional. La historia de Laika es una buena muestra de los aciertos y torpezas del régimen soviético y, también, de la manipulación de la información para influir en la opinión pública. Una posverdad que ha estado muy vinculada al estado soviético y, también, a sus detractores, dificultando continuamente si las noticias en cuestión que nos llegaban o nos llegan son ciertas o no.

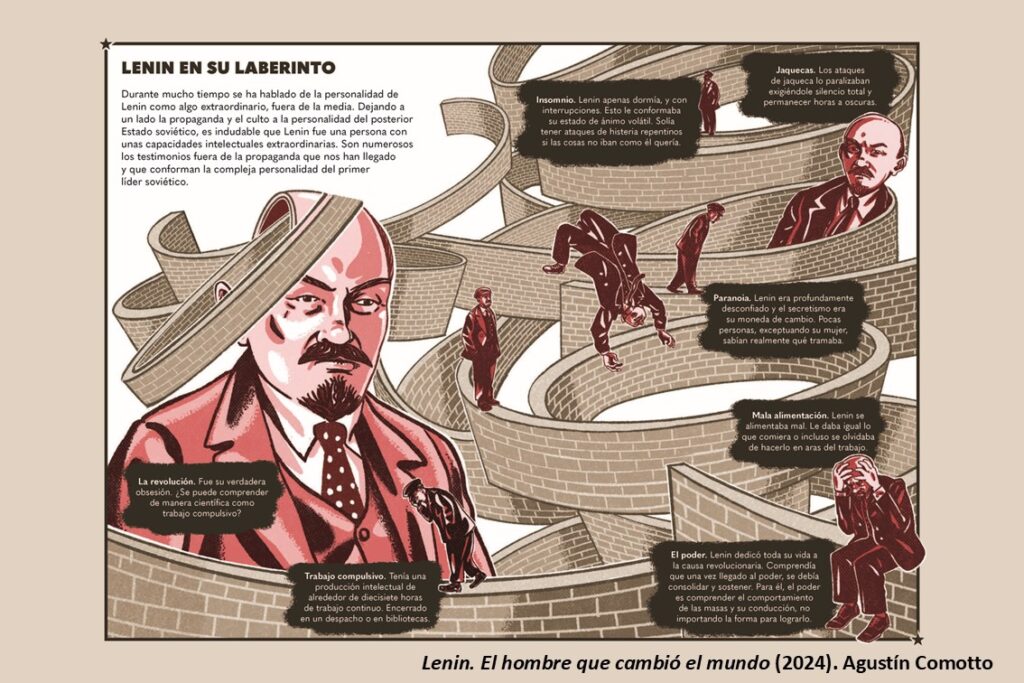

Y el creador del primer estado comunista no podía ser ajeno a ello. El artista Agustín Comotto aporta luz de una manera sintética y visual en su libro Lenin. El hombre que cambió el mundo (2024), publicado conjuntamente por las editoriales Nórdica Libros y Capitán Swing, coincidiendo con el centenario de su muerte. El mismo autor indica en la introducción, a modo de justificación, que «es evidente que estamos delante de una personalidad relevante del siglo XX que, a diferencia de otras contemporáneas, tan solo es conocida por sus simpatizantes incondicionales o denostada por una gran parte del mundo». El autor contribuye de forma didáctica a conocer la vida de Lenin, las personas y hechos que influyeron en su pensamiento y obra, acompañando el texto con ilustraciones, en un diseño atractivo para el lector. El libro está dividido en cuatro capítulos y un anexo, que contiene una minibiografía de alguna de las personas que aparecen a lo largo del texto, e invitando a poder profundizar en su obra recomendando los propios libros de Lenin y de diferentes expertos, recopilados en la bibliografía. Comotto ya había dibujado una parte de la revolución rusa en su novela gráfica Stein (Piedra) (2024) (véase el artículo Sobre el ideal revolucionario y el exilio argentino).

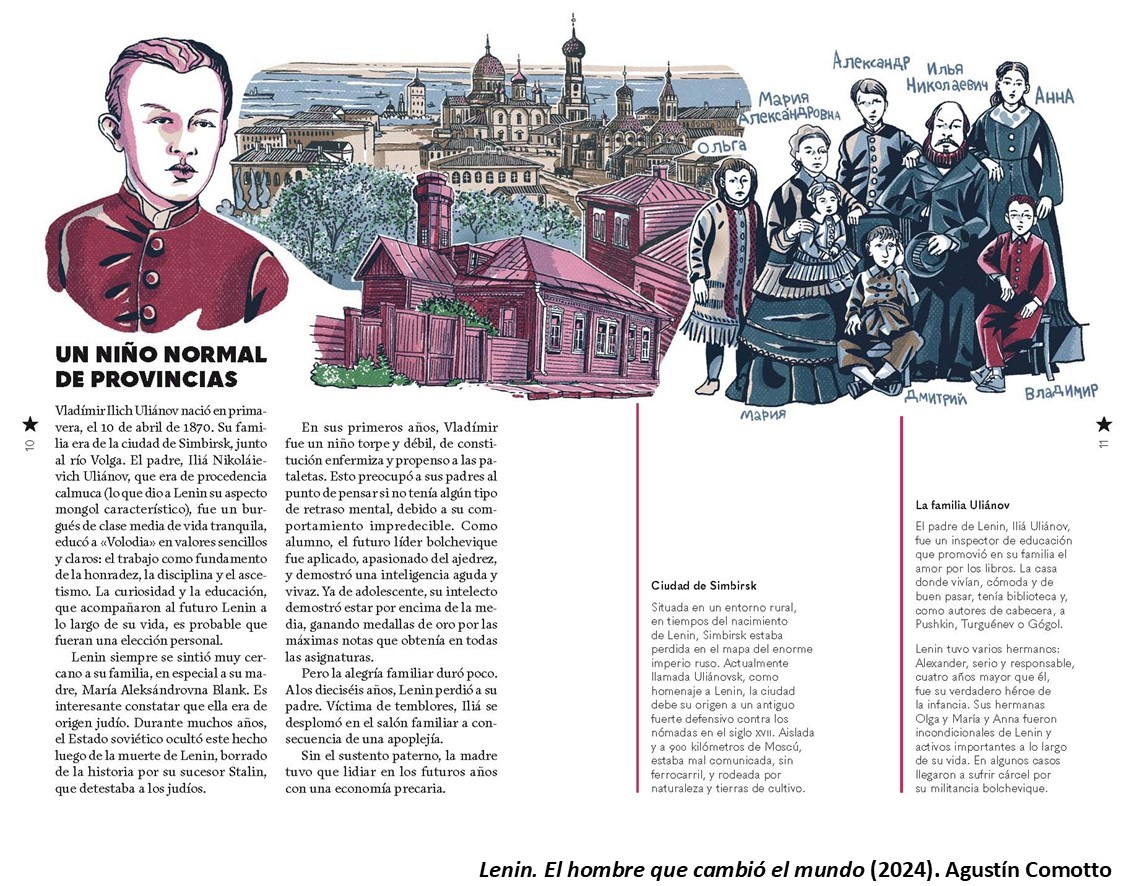

El primer capítulo de Lenin. El hombre que cambió el mundo está dedicado a presentarnos a Vladímir Ilích Uliánov (1870-1924), que adoptaría el nombre de Lenin en el exilio, ya en su madurez, como medida de protección en la clandestinidad. Su padre era de procedencia calmuca (lo que le dio su aspecto mongol característico), y murió cuando Lenin apenas tenía dieciséis años, lo que tuvo un gran impacto económico en la familia. Sus tres hermanas fueron muy importantes a lo largo de toda su vida, pero el acontecimiento más convulso y que más influyó en la forja de su carácter sucedió apenas un año después de quedar huérfano. Su hermano mayor, de veintiún años, fue arrestado, como líder de un grupo de estudiantes de ciencias en la Universidad de San Petersburgo, por urdir un complot para atentar contra el zar Alejandro III. El joven fue ahorcado por las autoridades el 4 de mayo de 1887.

Esta condena obligaría a la familia a cambiar de residencia y verían cerradas las puertas a estudiar en la universidad, aunque, finalmente, Vladímir consiguió entrar en la Universidad de Kazán, donde estudió la carrera de derecho en un solo año (aunque eran unos estudios de cuatro años, lo que da idea de la capacidad intelectual del joven, con una gran tenacidad para autoformarse). Comotto destaca la importancia de esa época universitaria, y de cómo se convirtió en la semilla revolucionaria para acabar con la dictadura de los zares, que mantenían al país prácticamente en la Edad Media desde hacía trescientos años. «Una nueva generación de estudiantes, en su mayoría de origen burgués, poblaron las universidades rusas a finales del siglo XIX. Fueron el germen de numerosas disidencias, tanto democráticas como violentas. Era la juventud frustrada que podía estudiar y desarrollar sus facultades individuales, pero que no tenían recorrido alguno posterior debido al empecinamiento de la autocracia zarista en no cambiar nada. Muchos estudiantes purgaron con el destierro en la lejana Siberia. Otros eligieron el exilio europeo, a la espera de cambios políticos», como así hizo el joven Lenin.

El segundo y tercer capítulo del libro describen todas las vicisitudes que giraron en torno a la revolución de 1917, su posterior ascenso al poder como líder bolchevique y la implantación de las ideas que había teorizado, como modelo de lo que consideraba que debía de ser el país, y que, más tarde, se conocería como «la dictadura del proletariado». El nuevo gobierno, después de la revolución, debía hacer frente a la guerra a la que todavía estaba inmerso (en plena Primera Guerra Mundial), y, también, a la hambruna y a una ola de frío devastadora en 1918, sin olvidar que se estaba expandiendo la epidemia de la conocida como gripe española, que llegó a Europa a través de los soldados norteamericanos. A todos estos contratiempos habría que añadir las resistencias del antiguo régimen (que, seguramente, provocó la ejecución de toda la familia Romanov la noche del 16 al 17 de julio de 1918, para anular cualquier posibilidad de que pudieran volver al poder), y las conspiraciones de los propios compañeros de bando.

Precisamente, una de sus detractoras, la activista Fanni Kaplán, atentó contra Lenin la tarde del 30 de agosto de 1918 cuando este acababa de visitar una fábrica de Moscú. Recibió tres balazos, uno de ellos, en el cuello, con pronóstico muy grave. Finalmente, pudo recuperarse, aunque su salud quedaría seriamente perjudicada para siempre, hasta su relativamente temprana muerte, a los cincuenta y cuatro años, el 21 de enero de 1924, tras más de un año convaleciente de un accidente cerebrovascular que le postró en la cama, mientras sus dos posibles sucesores se enfrentaban, con estilos muy diferentes entre sí, por la dirección del país: Trotski (1879-1940) y Stalin (1878-1953). Este último ganaría la batalla, y nunca mejor dicho.

El cuarto capítulo del libro está dedicado a todo lo que aconteció alrededor de la muerte de Lenin, que había dejado por escrito que quería que su funeral fuera laico y discreto, y su cuerpo incinerado y enterrado junto a los restos de su madre y de su hermana. Pero Trotski tenía otra idea: instrumentalizar su muerte, impulsando el culto a su personalidad, explotando al máximo la imagen del líder. De aquí surgieron los conocidos retratos y estatuas y bustos de Lenin que invadieron todo el territorio, además del mítico mausoleo con su cuerpo modificado, que luce hasta hoy en día, con una intencionalidad muy diferente de los principios que promulgaba el propio personaje, contrario al concepto de individuo, siempre pensando en el beneficio de la colectividad. Y, además, Stalin ocultó el origen judío de la familia de Lenin, anunciado por su viuda tras su muerte, una información que quedaría oculta durante décadas.

La joven que perpetró el atentado, Fanni Kaplán, fue ejecutada el 3 de septiembre de 1918, apenas cuatro días después, en la cárcel de Lubianka, donde había sido encarcelada e interrogada por la Cheka. La Cheka era una entidad creada a finales del año anterior, una nueva agencia de seguridad (policía secreta) que se distinguía de la antigua Ojrana (que estaba a los mandos de los zares), y que ahora era aún más contundente en realizar un control férreo de la sociedad. Su nombre corresponde al acrónimo en ruso de «Comisión Extraordinaria Panrusa para la lucha contra el espionaje y el sabotaje», un nombre que fue cambiando con los años a OGPU, GPU, KGB y al actual FSB (Servicio Federal de Seguridad). Comotto, en su libro, indica que «se estima que, como mínimo, la organización eliminó en el período 1918-1920 a alrededor de treinta mil personas». Y su cuartel general era el mítico edificio Lubianka, un imponente antiguo edificio de oficinas, incautado por el nuevo régimen revolucionario, todo un símbolo de represión y terror durante gran parte del siglo XX.

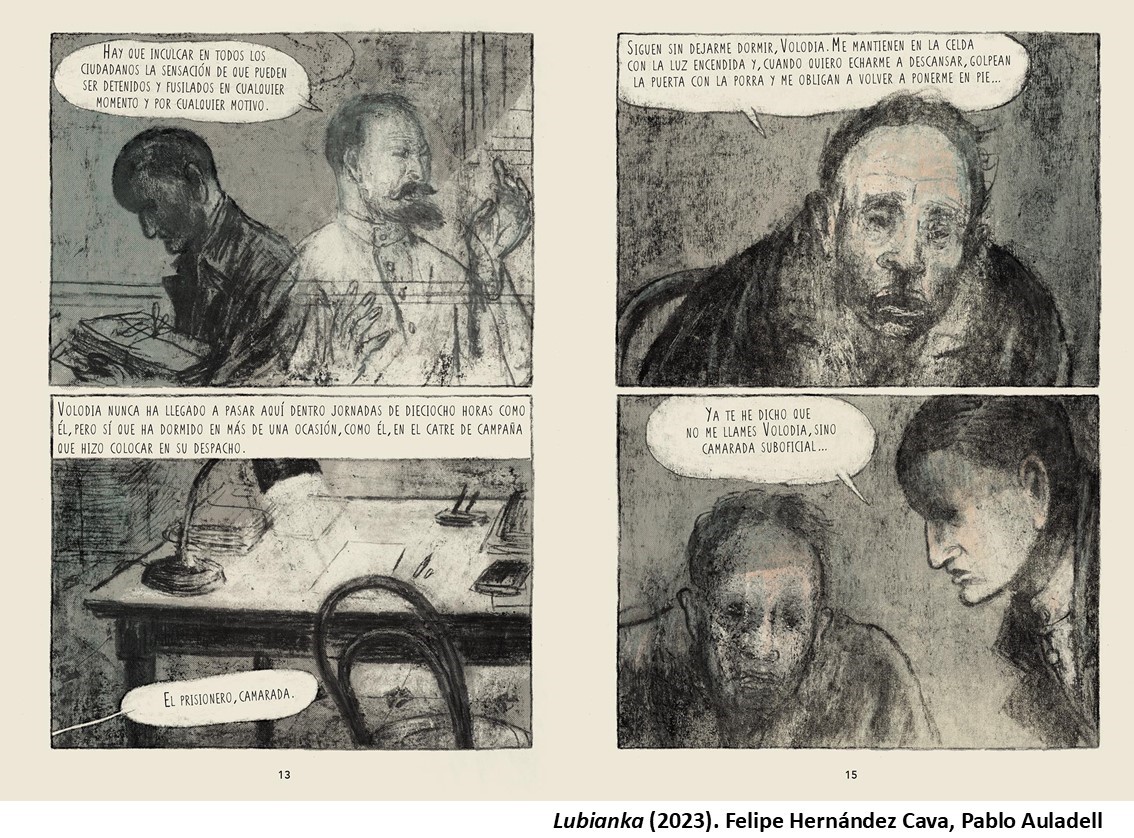

Los autores Felipe Hernández Cava y Pablo Auladell, guionista y dibujante, respectivamente, retratan en su novela gráfica Lubianka (2023), publicada por Norma Editorial, los sucesos acontecidos en dicho edificio en los primeros años posteriores a la llegada al poder de Stalin. La historia acontece en 1934, diez años después de la muerte de Lenin, una década sangrienta que se conoce como la de la «Gran Purga», después de una campaña de represión y persecución política, incluso de personas afines al Partido Comunista, decenas de miles de personas que fueron deportadas a campos de concentración en Siberia (en los campos de trabajos forzados conocidos como Gulag), cuando no directamente fusilados o asesinados. Antes, en el mejor de los casos, se realizaba un pseudojuicio donde imperaba la tradición clásica denominada Confessio est regina probationum, es decir, «la confesión del acusado es la prueba reina». Con el fin de conseguir dichas confesiones, se autorizó el empleo de la tortura como medio de conseguir que los detenidos se autoinculpasen como enemigos del Estado. Hernández Cava y Auladell muestran ese proceso en el caso de un poeta ficticio, pero que bien podría tratarse del periodista, escritor y dramaturgo Isaak Bábel (1894-1940), tal y como indica la prologuista de la obra, la escritora y traductora Marta Rebón. Bábel fue ejecutado y enterrado en una fosa común, después de torturarlo y que reconociera todo tipo de conspiraciones, mientras acusaba a su círculo más cercano con la esperanza de ganar unos días de vida, condenándolos a su vez a su mismo destino.

«Hay que inculcar en todos los ciudadanos la sensación de que pueden ser detenidos y fusilados en cualquier momento y por cualquier motivo», aparece escrito en una de las viñetas, en boca de Félix Dzerzhinski (1877-1926), el fundador de ese centro de terror, por orden de Lenin inicialmente, pero que escampó el horror potenciado por Stalin, cuyo rostro vemos en el retrato colgado en la sala de tortura. El protagonista de la novela gráfica, ahora torturador de poetas, era un mediocre escritor convertido en autor de libros didácticos, producidos para orientar a la población, transmitiéndoles los valores que los mejorarán como revolucionarios: «una literatura que ha movilizado a los trabajadores y a los oprimidos en la lucha por la destrucción definitiva de toda explotación y del yugo de la esclavitud del asalariado», así debería ser la nueva literatura, sentencia. Unas obras publicadas de forma anónima para derrotar también el narcisismo del creador, proclama en otra viñeta, mientras escribe por la noche, descansando de las largas sesiones de tortura realizadas durante el día.

La composición monolítica de la página impuesta por Auladell, con dos viñetas por página, y su singular estilo, con tonalidades grises con un dibujo a lápiz y carboncillo, contribuye a potenciar el dramatismo desgarrador de la historia, no solo por el castigo que observamos, sino también por la incomprensión de los represaliados, seguidores de Lenin, y de la deriva del torturador, que no parece que tenga muy claro su camino. El estilo del dibujante tiene un precedente, justo en su anterior trabajo, que tiene la particularidad de realizar un homenaje a uno de los directores de cine más destacados de la historia, justo en el año en que se celebraba el 120º aniversario de su nacimiento: Serguéi Eisenstein (1898-1948). La novela gráfica Potemkin (2018), publicada por la editorial Libros del Zorro Rojo, adaptaba la película muda El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, 1925), que narraba los hechos reales acontecidos en 1905, cuando la tripulación se rebeló contra los oficiales de la armada zarista, un acontecimiento clave en un momento de gran tensión en el país.

Esta película se había estrenado justo después de La huelga (Stachka, 1925), ópera prima de Eisenstein, que mostraba la masacre real con la que fueron represaliados los trabajadores en huelga de una fábrica en 1903, en la Rusia prerevolucionaria. Esta dos películas encandilaron a Stalin, que le propuso que realizara una tercera película que coincidiera su estreno con el décimo aniversario de la revolución. Y el resultado fue Octubre (Oktyabr, 1927), que seguía la filosofía comunista en su planteamiento (sin personajes principales), y que internacionalmente se llegó a conocer con el nombre de un libro icónico para entender lo que aconteció en el país: Diez días que estremecieron el mundo (Ten Days that Shook the World, 1919), de John Reed (1887-1920). Stalin, como Lenin, sabía de la importancia del arte y del relato en la construcción del estado soviético. Nosotros, ahora, disponemos de la suficiente información para crear nuestra propia opinión sin que nos enreden. O casi.