El crítico de cine y guionista, Alfonso Bueno López, realiza en su libro Visto para sentencia. La justicia en el cine (2024), publicado por Diábolo Ediciones, un análisis cronológico de la historia del cine de aquellas producciones que acontecen, o al menos una gran parte del metraje, en una sala de juicios. El autor reconoce que existen diferentes elementos que facilitan que el cine se fije en el género judicial (que ya existía en el teatro desde la antigüedad), del que sobresale el morbo que despierta en el espectador, especialmente cuando se tratan temas reales, más o menos escabrosos, que han sido destacados previamente en los medios de comunicación.

Una de las primeras producciones de la historia del cine judicial corresponde a George Méliès (1861-1938) que, apartándose de la fantasía de la mayoría de sus obras, rodó un serial de once episodios posicionándose a favor del capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus (1859-1935). En los cortos mudos, que llevaban el contundente título de El caso Dreyfus (L’affaire Dreyfus, 1899), denunciaba la falsa acusación de alta traición realizada en 1894 a la que fue sometido el militar, gracias a pruebas falsificadas por el alto mando, que lo llevó a la prisión en la Isla del Diablo, en la Guayana Francesa, condenado a cadena perpetua. «El militar era de origen judío-alsaciano, de modo que tanto la polémica sentencia como las noticias difundidas por la prensa estuvieron marcadas por un fuerte antisemitismo. La sociedad francesa se dividió entre los dreyfusards (partidarios de Dreyfus) y los antidreyfusards (opositores a Dreyfus). Entre las voces que se alzaron en su defensa destacan la de Émile Zola, quien en 1898 publicó su célebre artículo J’accuse…!, denunciando el escándalo», recuerda Bueno en su ensayo. El artículo titulado, literalmente, «¡Yo acuso…!» del escritor y periodista Zola, fue publicado en el periódico L’Aurore el 13 de enero de 1898, a modo de carta dirigida al presidente de la República Francesa del momento, denunciando la injusticia y las irregularidades que se habían cometido en el caso, cuando ya se había identificado al verdadero culpable de las acusaciones. Como curiosidad, cabe destacar que el serial de Méliès fue prohibido en Francia, convirtiéndose en la primera producción censurada del cine judicial.

Entre los elementos que favorecen este tipo de películas, Bueno destaca también la oportunidad que dota la estructura de un juicio, aconteciendo en un lugar único a modo de escenario teatral, donde se identifican claramente las partes, con el juez en el centro y, a cada lado, el fiscal y el abogado defensor, junto a los acusados, mientras que las personas que asisten al juicio pueden ser los mismos espectadores. Además, la estructura narrativa del juicio sigue la estructura tradicional de «inicio, desarrollo y desenlace», que corresponde, en este caso, a la exposición de los cargos, a la presentación de las pruebas y los interrogatorios, los discursos de las conclusiones y al veredicto del juez.

La tensión narrativa en el género judicial puede ser de tal magnitud que incluso en una producción muda como la de Méliès es posible emocionar al espectador y tener la información suficiente como para tomar partida. En ese sentido, otro ejemplo puede ser la película muda La pasión de Juana de Arco (La passion de Jeanne d’Arc, 1928), dirigida por Carl Theodor Dreyer (1889-1968) y protagonizada por Maria Falconetti (1892-1946), que se inspira en las mismas actas que se conservan del juicio real realizado en el siglo XV, actas que aparecen en las primeras imágenes de la película, como un tesoro digno de recuperar. Bueno también destaca, por su fidelidad a las actas originales del juicio, la película El proceso de Juana de Arco (Procès de Jeanne d’Arc, 1962), dirigida por Robert Bresson (1901-1999) y protagonizada por Florence Delay, reconocida en la actualidad como escritora y guionista.

El libro Visto para sentencia está dividido en cinco grandes capítulos marcados por sendas películas que marcaron un final o inicio de ciclo. En concreto, los cinco períodos corresponden a las siguientes fechas: 1899-1947 para los orígenes del cine judicial, etapa que finaliza con la película El proceso Paradine (The Paradine Case, 1947), dirigida por Alfred Hitchcock; 1948-1962 para la catalogada como edad de oro, fabulosa etapa que finaliza con el estreno de Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, 1962), dirigida por Robert Mulligan; 1963-1982 para la identificada como etapa de transición, que concluye con Veredicto final (The Verdict, 1982), dirigida por Sidney Lumet; 1983-1999 para la etapa reconocida como la del auge del thriller judicial, con la película Acción civil (A Civil Action, 1998), dirigida por Steven Zaillian, como final de etapa; y 2000-2023 para agrupar el nuevo cine judicial, que incluye la magnífica película dirigida por Roman Polanski, El oficial y el espía (J’accuse, 2019), que describe a la perfección el caso Dreyfus de finales del siglo XIX en Francia.

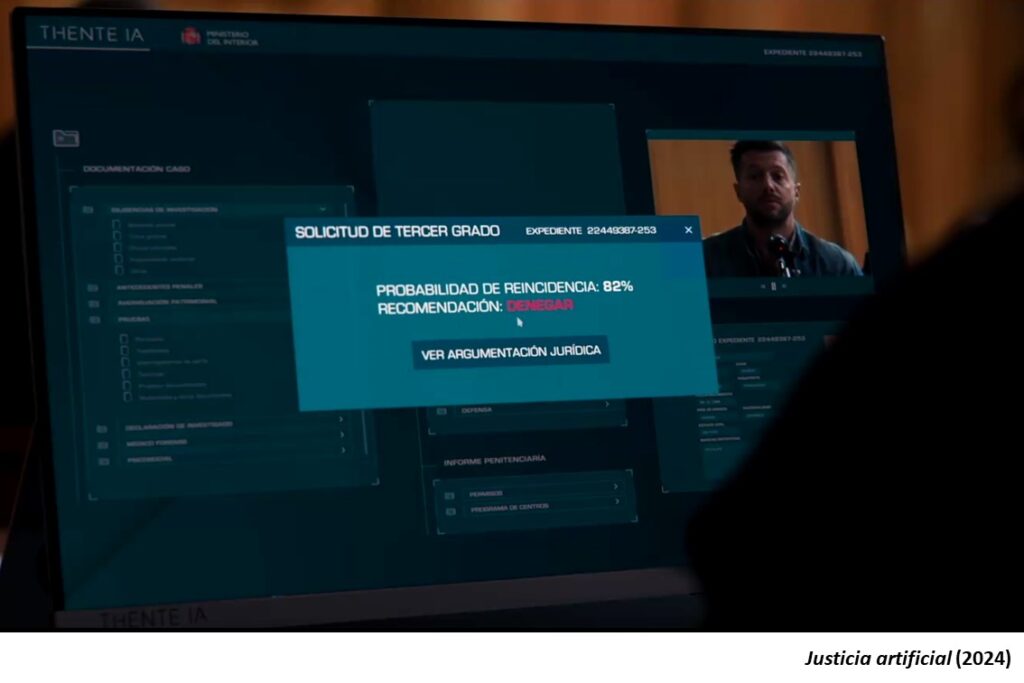

Alfonso Bueno López finaliza su análisis en el año 2023 para que el libro llegara a las librerías en mayo del siguiente año, apenas cinco meses después, por lo que no incluye la película estrenada en septiembre, cuatro meses después de la publicación del libro, casi al final del verano, y que podría perfectamente iniciar un nuevo capítulo en una futura edición que recopilase las siguientes producciones del género analizado. Nos referimos a la película Justicia artificial (2024), dirigida por Simón Casal, que coescribe el guion junto a Victoriano Sierra Ferreiro, y que está protagonizada por Verónica Echegui, Alba Galocha, Alberto Ammann y Tamar Novas, una ficción que plantea la posibilidad de que en España se organice un referéndum para que la población pueda aceptar o no que se realice una transición tecnológica de los juzgados, hasta el punto de que se permitiese que las sentencias fuesen escritas por un programa informático, una inteligencia artificial que lleva el nombre de THENTE en la ficción.

Simón Casal es también el director y coguionista del documental Artificial Justice (2022), que sirve como estudio previo a la película producida dos años después, al plantear la duda en ese reportaje de si realmente se conseguirán algoritmos verdaderamente independientes, sin la influencia del poder político y económico, que pueda distorsionar las sentencias. La matemática Cathy O’Neil, en su libro Armas de destrucción matemática. Cómo el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia (Weapons Of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, 2017), publicado por la editorial Capitán Swing con traducción al castellano de Violeta Arranz de la Torre, define a los algoritmos como «el uso de información histórica para predecir el futuro», y remarca: «El aprendizaje automático es un sistema de puntuación que evalúa la probabilidad de lo que vas a hacer», por lo que el destino de las personas estaría condicionado justamente por ese número estadístico, con el consiguiente efecto perverso en manos equivocadas: «Lo que más me preocupa de los algoritmos es el poder. La gente que pone el código puede aplicar ese poder sobre otras personas», un poder que, además, es asimétrico, unidireccional.

En Justicia artificial se plantea precisamente esa situación ante lo que denomina como «código ético», que no es más que extender unos privilegios determinados en las decisiones automáticas de vehículos autónomos. Y, a su vez, planta la duda ante la posibilidad de que se pueden realizar sentencias con el uso de inteligencia artificial. En uno de los instantes de la película, el representante de la empresa que ha desarrollado la aplicación informática que ha adquirido el gobierno español, realiza la siguiente defensa de los algoritmos desarrollados: «Cuando eliminas del proceso los condicionantes humanos como la ideología, la emocionalidad, los sesgos de raza, de género o de clase, cuando las sentencias que produces carecen de estos prejuicios, el ciudadano las percibe más justas, esto es lo que nos dicen nuestros indicadores y esto es lo que consideramos como una justicia de mayor calidad».

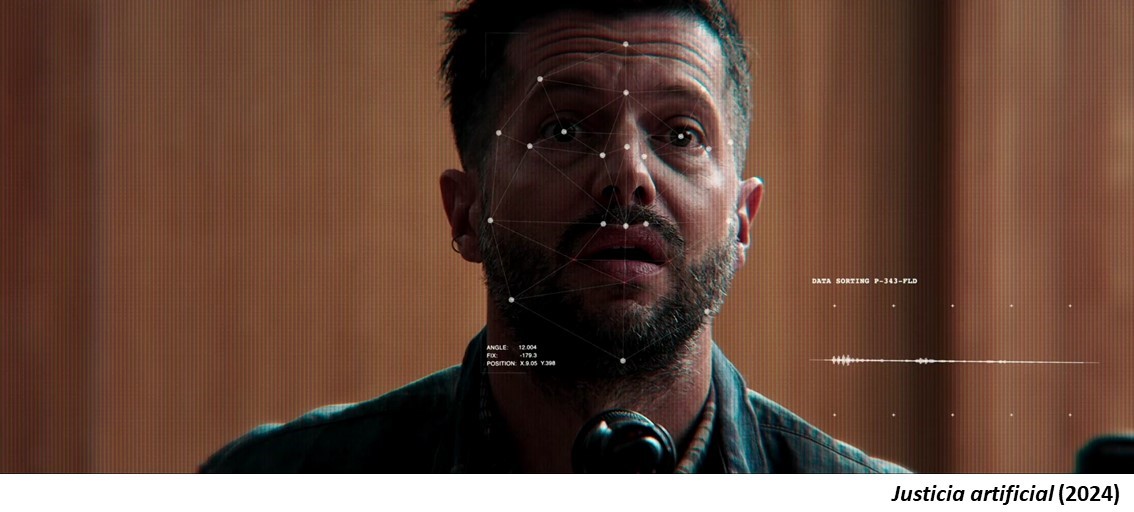

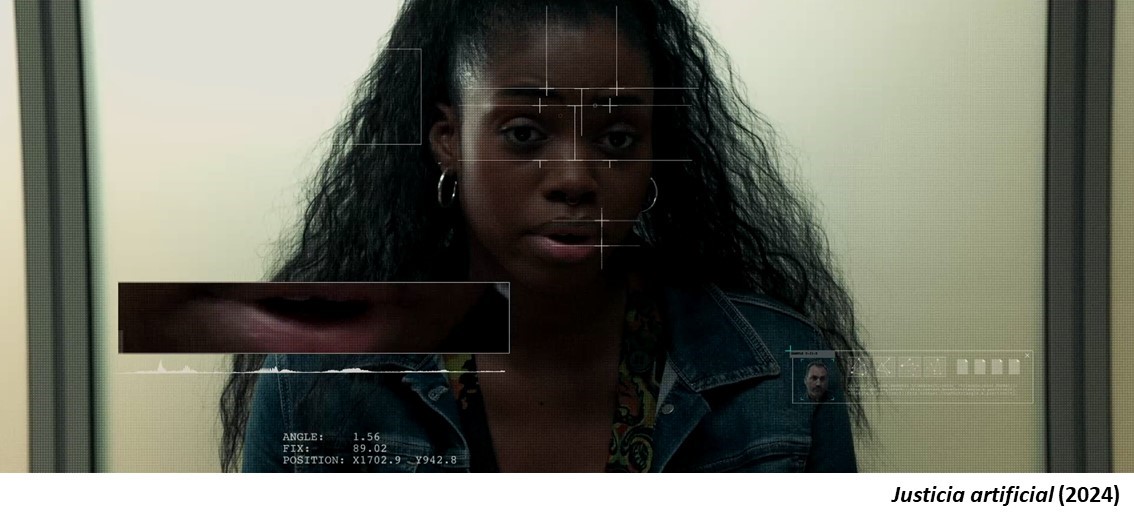

El documental Coded Bias ([Sesgo codificado], 2020), dirigido por Shalini Kantayya, nos alerta del sesgo tecnológico que puede estar inducido por los propios desarrolladores y, especialmente, por las bases de datos que se utilicen para que los algoritmos de inteligencia artificial aprendan. En otras palabras, el algoritmo en sí no es machista o racista, pero las decisiones del pasado tomadas por humanos sí que podrían serlo. En el fondo, lo que se desea, en definitiva, es que prioricemos el reconocimiento de las diferencias para que el sistema sea más inclusivo. Aun así, a pesar de las limitaciones reconocidas de la tecnología de análisis facial y de reconocimiento facial, se están instalando millones de cámaras por todo el mundo y, en muchos casos, asociados a sistemas automáticos de reconocimiento. Solo hay que recordar las imágenes de julio y agosto de 2019, cuando los manifestantes de Hong Kong utilizaban punteros láseres contra las cámaras de vídeo de la policía, para alterar el funcionamiento correcto de los algoritmos de reconocimiento, y evitar ser reconocidos de forma automática. En cierta manera, esos ciudadanos ya vivían (y viven) en una sociedad observada permanentemente por un gran hermano, a imagen y semejanza del relato de la mítica novela distópica 1984 (1948), de George Orwell (1903-1950).

Fue en el verano de 1956, en la conocida como Conferencia de Dartmouth, cuando el profesor de dicha universidad de New Hampshire, el estadounidense John McCarthy (1927-2011), acuñaría el término «inteligencia artificial» para referirse a «la capacidad de utilizar los ordenadores en agentes racionales no humanos para reproducir precisamente los procesos de inteligencia humana». En realidad, fue cuando empezó a mezclarse la ficción con la realidad, puesto que con anterioridad ya se había utilizado este concepto, sin referirse exactamente a esas dos palabras de «Inteligencia Artificial». En el libro Robots de cine. De María a Alita (2019), publicado por Diábolo Ediciones, se realiza un recorrido por la historia del cine, en concreto de las películas donde la robótica y la inteligencia artificial han tenido un papel singular, cuando no protagonista. A lo largo de los diferentes capítulos, se enumeran novelas, obras de teatro, cómics y películas donde los prejuicios de los humanos ante un robot y/o una inteligencia artificial son factores clave en la trama de la ficción. Esas producciones nos inducen a proponer una nueva pregunta: ¿podemos confiar en las decisiones de unos algoritmos que no conocemos?

La jueza que interpreta la actriz Verónica Echegui en la película Justicia artificial se plantea la duda de que si los algoritmos están creados a partir del entrenamiento basado en analizar datos del pasado, cómo estos pueden adaptarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad, y, además, cómo van a poder cuestionar cuando una norma se adecua o no a la realidad en la que vivimos, como se haría desde el poder judicial, con humanos. Por lo que la duda es, en la película, si el programa THENTE es capaz de generar nueva jurisprudencia, una pregunta que es de máxima actualidad, con el impacto que está suponiendo hoy en día, en diferentes profesiones y en muchos productos, el concepto de «inteligencia artificial generativa», es decir, la capacidad de crear contenido original, bien sea texto, imágenes o vídeos, entre otros resultados posibles, empleando sistemas inteligentes que han aprendido utilizando millones de datos históricos.

En el libro Robots de cine se destacan algunas películas, aparentemente de ciencia ficción en su momento, que vislumbran lo que puede pasar cuando se hace un uso inadecuado de la tecnología. De todas ellas, hay una que se evoca al visionar Justicia artificial en 2024, y es la emblemática película RoboCop (1987), dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Peter Weller como el mítico agente Murphy que pierde la vida asesinado por unos delincuentes, aunque no del todo. Pero no la hemos recordado por tratarse de un contundente y frío policía robótico que trata de aplicar la ley, como si fuera también juez. Tampoco la hemos recordado por las escenas en que el robot (que en realidad es un cíborg) va recuperando la conciencia humana, planteándose dudas sobre su forma de actuar. En realidad, la hemos recordado porque la película RoboCop es un buen ejemplo de lo que puede pasar en una sociedad cuando unos políticos corruptos (en este caso, los del ayuntamiento de la ciudad de Detroit), privatizan servicios esenciales (en este caso, la seguridad de la ciudad), y se genera una consecuente necesidad de disminuir los gastos para aumentar los beneficios de la empresa privada y la de sus benefactores. De eso va realmente la película RoboCop.