Hace nada, justo cuando revisaba los datos para este artículo, pensaba en cómo los arquitectos de una ciudad nos expresan en silencio sus cambios y filosofía a través de sus edificios supervivientes. No necesitan firmar muchos para efectuar esta operación inconsciente cuando ignoras la autoría de los inmuebles. Sabiéndola se adquiere la capacidad de relacionar pequeñas pistas esparcidas por el mapa. Este juego puede realizarse a tiro fácil con grandes nombres. A partir del mismo se aprecian áreas de influencia, preferencias personales y guiños al destino, como con Puig i Cadafalch, instalado en su domicilio particular al lado de rambla Catalunya, como muchos otros compañeros de profesión, más presente en el Eixample y vanidoso al enfrentar dos obras suyas, la casa Amatller y la casa Casarramona, en passeig de Gràcia, una de su juventud, otra de su plena madurez.

Esta filosofía silente, imposible sin mirar, sorprende más si el protagonista no ha dejado mucho trazo. Es el caso de Mariano Romaní, responsable de la Urbanización Meridiana. Esta mañana la revisité casi por despiste. Diluviaba y tuve tiempo de observarla desde otra energía, pausado mientras sus ángulos y tesituras me reafirmaban en la idea de un conjunto armónico desde su sencillez, adaptada en su estilo a la época desde una simetría algo fascistizante, compensada con la influencia del Noucentisme y más meritoria por ser el último testigo de esa Barcelona casi exenta de rascacielos y bloques acumuladores de personas. Poco antes del proyecto se inauguró en la plaça Urquinaona el primer edificio de estas características, el Fábregas, algo madrileño por Gutiérrez Soto, inocente y libre hasta los primeros setenta de su estridente vecino, la torre, valga la redundancia, Urquinaona, tótem destacado de ese decenio de singular verticalidad porciolista.

Mariano Romaní, o al menos eso comentan sus hagiógrafos, alteró su mentalidad tras la Guerra Civil, cuando después de servir en el frente republicano tomó la senda del exilio hasta penar en campos de concentración galos y nacionales. Al terminar el tormento pudo volver a su piso en Balmes 211, con la justicia social tatuada en sus propósitos, eso sí, desde una óptica conservadora, bien válida para borrar su pasado e integrarse en componendas favorables, como la misma Urbanización Meridiana, auspiciada por la Obra Sindical del Hogar.

Estos parajes, un testamento de una estructura urbana finiquitada con la Dictadura, debieron conferirle reputación desde unas coordenadas avezadas con lo piadoso. A principios de los cincuenta pudo presentar la iglesia de Santa María del Taulat, en el Poblenou. Malvive situada en un ángulo, un reto para cualquier arquitecto imaginativo, resuelto mediante un campanario casi en esquina con solera en el barrio, la de Pujades con Marià Aguiló, poco sólida en sus cimentos a tenor de las aparatosas grietas de la doble fachada del templo.

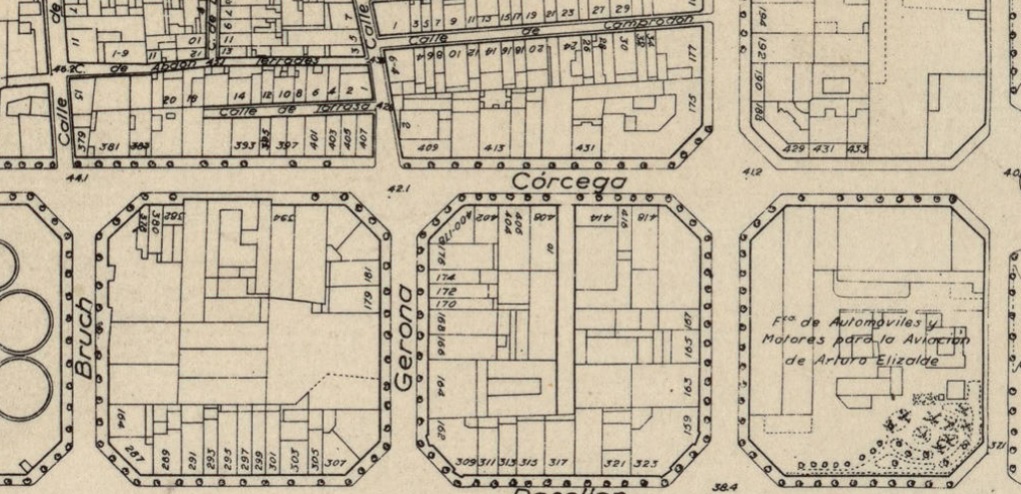

Esta progresión final de Romaní se cerró con otra contribución patrocinada, en cierto sentido, por el manto caritativo. En 1957 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, la Caixa de Barcelona de toda la vida, aprovechó la Ley de viviendas de renta limitada de 1954 para obtener exenciones fiscales mediante la construcción de viviendas con alquileres bajos, no más de dos mil pesetas. Las más ambiciosas reurbanizaron la manzana del Ensanche, en una frontera como en la Urbanización Meridiana, comprendida entre passeig de Sant Joan, Bailén, Rosselló y Córcega.

Pertenecía con anterioridad a la Factoría Elizalde de automóviles, con vitola internacional, y motores de aviación; fue colectivizada durante la Guerra Civil, nacionalizada en 1951 por el INI y deslocalizada a Sant Andreu. La isla se desfiguró sin sus ropajes de más medio siglo. A pocos metros corría la misma suerte la Clínica del Doctor Puigvert, asimismo en fuga hacia otros barrios.

Romaní desplegó su ingenio para no contrariar mucho su unión con un entorno mixto en estética de por sí, con casas a caballo entre el Noucentisme y el racionalismo como la casa Darder y muchas otras solemnes, las del passeig de Sant Joan, o de mayoría modernista cuando lo dejas atrás y las miras se canalizan hacia el meollo de la ciudad, otro aviso de caminar un límite.

Esto último quizá dio a Romaní el estímulo de enhebrar otro sutil rompecabezas a esa totalidad, una especie de limbo rompedor en el confín, vistoso tanto por la novedad como por la divergencia implícita en la misma.

Desde el cielo es una E resguardada por la pantalla de passeig de Sant Joan, guardiana de tres bloques horizontales con callecitas internas, casi una adaptación en miniatura de ese orden personal e intransferible olido en la Urbanización Meridiana, aquí con un toque más de su era, efectiva, empresarial por la junción de lo público con lo privado y protectora de intimidad, generándose para los habitantes una sensación de bienestar por lo amplio de las viviendas, su ubicación y tener un remanso de paz en esa cuadrícula, apenas transitada por foráneos pese a su accesibilidad.

Su porción en Córcega interviene como otra muralla para ocultar ese tiralíneas mínimo. En esta zona de la manzana hay bajos comerciales, replicados en la otra terminación horizontal en Rosselló, como horizontales son los balcones, las trillizas que surcan su extensión o la composición externa de los inmuebles. Esta combinación tiene otra guinda. Su personalidad viene marcada por el respeto a sus antecesores de los aledaños, vivos como las fincas del Eixample o muertos como la fábrica Elizalde, sin querer rebasar las alturas de antaño, manteniéndose digno por la lógica, sin excederse hasta verticalidades con extravagancia. Como no quiere encuadrarse en ser más alto para ver quién la tiene más gorda, como dijo Josep Pla con la lucha aérea de cierto Eixample, se engloba en las normas de un hábitat sin renunciar a su independencia.

Los cuatro rectángulos de Romaní, sus doscientos veintiocho apartamentos, ornaron sus largos balcones horizontales, cuestiones de ventilación para mitigar el absurdo de algunos en el interior del conjunto, el 30 de noviembre de 1964 para rubricar su acta de nacimiento con una foto de las autoridades congregadas. Romaní no era brillante. Sólo se mimetizaba con lo imperante y juraba el reglamento, tolerándose licencias. En la Urbanización Meridiana nos regaló la última mueca de una Barcelona en sus estertores. Por eso mismo es casi irreal y sólo se pertenece a sí misma al no tener coherencia con las calles de los alrededores, pero tampoco resulta agresiva. La manzana anómala se apuntala en esos mismos vectores pese a su leve violencia con el Eixample, con bula por beber de la contemporaneidad de Mitjans, Coderch y otros, enlazándose con muestras posteriores de Ricardo Bofill en el carrer de Bach en Monterols. Romaní no era ningún revolucionario ni quería serlo. Plantar dos núcleos conectados por lo social de su origen y otorgarles una impronta única en perímetros muy consolidados por el paso de los decenios es una pequeña gesta increíble, fundiéndose las creaciones en su talante con el de su hacedor.