Barcelona se ha convertido en un laboratorio urbano donde conviven —no siempre en armonía— dinámicas globales y resistencias locales. Las Fiestas de Gràcia, una de las celebraciones populares más emblemáticas de la ciudad, no han sido ajenas a esta tensión. Entre las coloridas calles adornadas por los vecinos y los conciertos que atraen a miles de visitantes, ya hace años ha aparecido un protagonista inesperado: el grafiti como arma de protesta contra la turistificación.

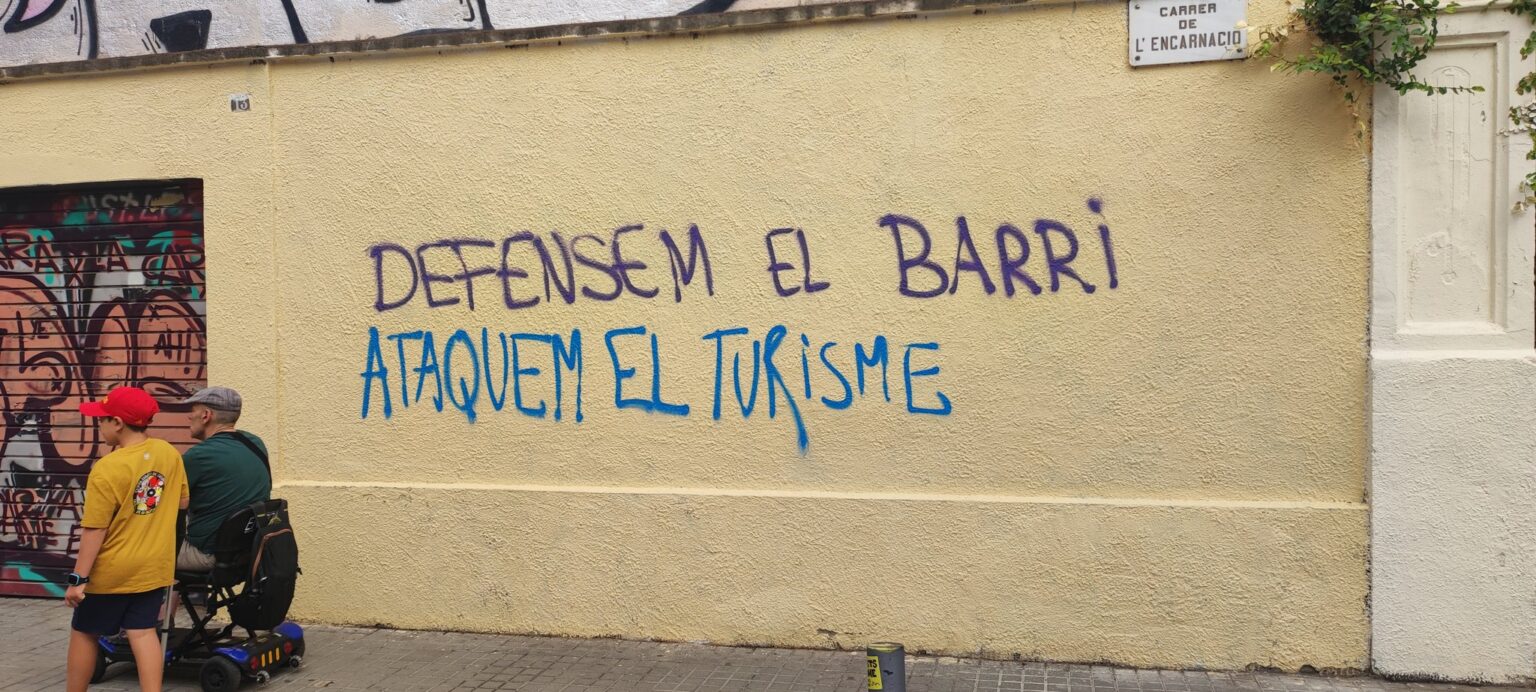

Lejos de ser simples pintadas, estos mensajes condensaban un malestar profundo. Tourist go home, Barcelona no està en venda o El barri no és un parc temàtic aparecen en muros y persianas de Gràcia, interpelando tanto al visitante como al propio vecino. Estos grafitis son algo más que expresiones de rabia espontánea: constituyen un repertorio de acción política, una forma de intervención en el espacio público que disputa los significados de la ciudad. Si el turismo convierte las calles en escenarios para la postal, la pintada las rescata como lienzos de resistencia. Lo que está en juego no es solo quién habita el barrio, sino quién tiene derecho a representarlo. En este sentido, cada grafiti funciona como contra-narrativa frente al relato oficial de una Barcelona cosmopolita y siempre abierta al visitante. Allí donde la mercantilización convierte el barrio en producto, la pintada recuerda que sigue siendo un lugar de vida cotidiana.

La tensión se vuelve más evidente durante las fiestas mayores. Lo que nació como una tradición vecinal —decorar las calles con materiales reciclados y celebrar con música y comida comunitaria— ha acabado por atraer a multitudes. Hoy, pese al extremo calor, Gràcia se llena de visitantes, cámaras y guías de viaje. El contraste es nítido: mientras los vecinos invierten meses en adornar las calles, muchos turistas apenas dedican minutos a fotografiarlas antes de marcharse. Se produce una especie de consumo exprés de la cultura local. Y el barrio, que alguna vez se reconoció en sus celebraciones, comienza a sentirse ajeno a ellas. De ahí que los grafitis no sean casuales. Son la voz de un vecindario que reclama su derecho a decidir qué significa la fiesta, el barrio y, por extensión, la ciudad. Justo lo mismo que expresa su tradicional pregón inicial.

El fenómeno no es exclusivo de Gràcia. En barrios como la Barceloneta, el Raval o Poblesec han proliferado en los últimos años mensajes similares contra los pisos turísticos, la especulación inmobiliaria o la saturación de visitantes. Pero en Gràcia, en plena fiesta mayor, adquieren un cariz especial: conviven con guirnaldas, luces y esculturas de cartón. El resultado es un paisaje contradictorio: la alegría festiva dialoga con la indignación política. La calle engalanada se convierte en escenario de una crítica feroz. Y esa contradicción, lejos de diluir el mensaje, lo potencia: en medio del decorado festivo, la pintada irrumpe como recordatorio de que no todo es celebración.

Barcelona ha vivido en la última década un crecimiento explosivo del turismo, pasando de 3,7 millones de visitantes en 1990 a más de 15 millones en 2024, sin contar a los excursionistas de un día. La ciudad se ha convertido en destino global, pero a un alto coste: subida del alquiler, expulsión de vecinos, saturación de espacios públicos y homogeneización comercial. Algunos equipos municipales han intentado poner límites, aunque no el actual, que de hecho, ha tenido algún que otro roce con parte de los colectivos de la cultura popular del barrio, con planes urbanísticos, moratorias y regulaciones de alojamientos turísticos. Sin embargo, el descontento persiste, sobre todo en barrios como Gràcia, donde la identidad local sigue siendo un pilar fundamental. En este contexto, los grafitis no son solo vandalismo, sino un barómetro social. Marcan el pulso de un vecindario que se siente desplazado en su propia casa. Es necesaria una mirada distinta: en lugar de reducir la pintada a un acto antisocial, hay que interpretarla como una herramienta comunicativa. Los grafitis son formas de enunciar y de imaginar alternativas. Actúan como memoria de la protesta y, al mismo tiempo, como advertencia: recuerdan que no todos celebran el modelo turístico dominante. La importancia de estas expresiones radica en que democratizan el debate urbano. Frente a los informes técnicos o los discursos políticos, el grafiti habla un lenguaje inmediato y accesible. En tres palabras –Tourist go home, por ejemplo– resume un problema que de otro modo exigiría páginas de análisis.

La gran pregunta es si Barcelona puede reconciliar lo festivo con lo vecinal, lo turístico con lo local. En Gràcia, los grafitis son síntomas de una fractura, pero también una invitación a pensar en modelos alternativos de convivencia urbana. Algunos vecinos proponen limitar el acceso a ciertas calles durante las fiestas, otros apuestan por recuperar espacios de participación ciudadana que devuelvan la voz al barrio. Lo cierto es que el debate está abierto y los muros hablan: cada pintada recuerda que la ciudad no es solo un escaparate, sino también un hogar.

El grafiti, efímero por naturaleza, desaparecerá con el paso del tiempo. Las persianas se volverán a pintar, los muros se cubrirán de nuevos colores y la fiesta seguirá. Pero el mensaje permanecerá en la memoria colectiva: hay una Barcelona que no se resigna a ser parque temático, que reclama su derecho a existir más allá del consumo turístico. En esa tensión entre la postal y la pintada, entre la fiesta y la protesta, se juega buena parte del futuro urbano. Porque al final, lo que está en disputa no es solo un barrio ni una fiesta, sino el sentido mismo de la ciudad.

Catalunya Plural, 2024

Catalunya Plural, 2024

1 comentari

Creo que hay un gran error en este artículo. No son grafitis, son pintadas o frases pintadas en una pared. El grafiti es una expresión artística, nada que ver con una reivindicación pintada en una pared